|

我父亲记得他童年在康定路窗口看下去转角大药房上“人造自来血’ 几个字,印象深刻,好像也与黄楚九先生有关

九楼的”会所”

|

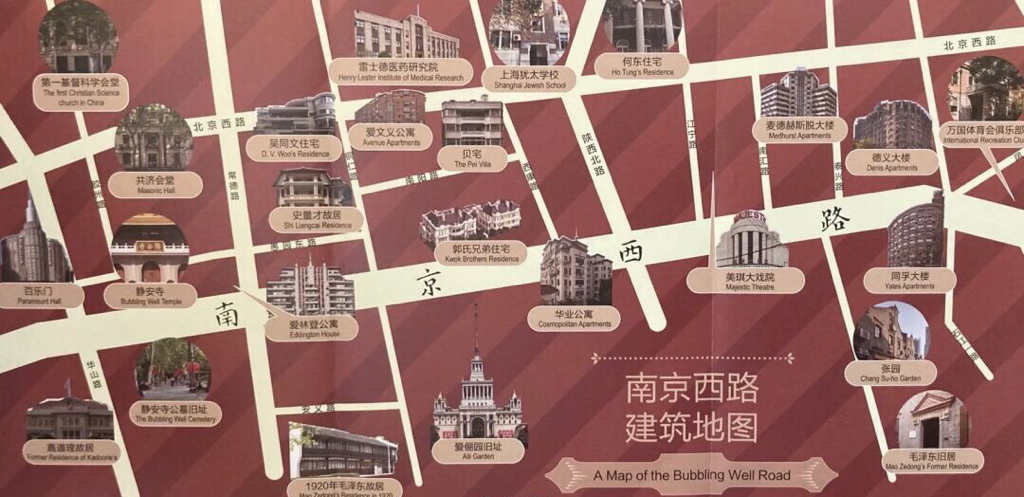

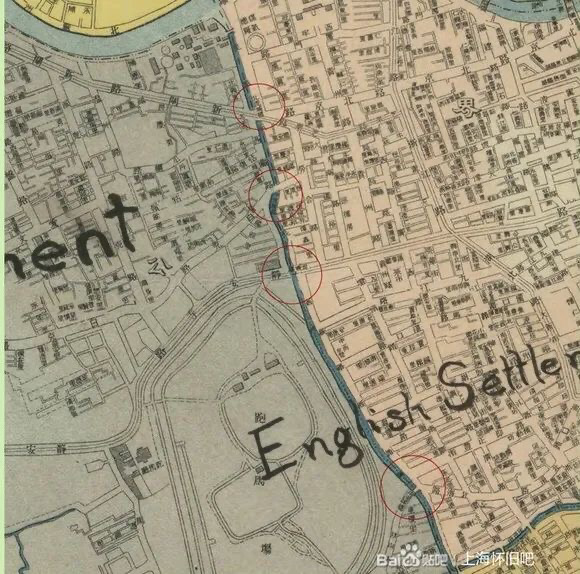

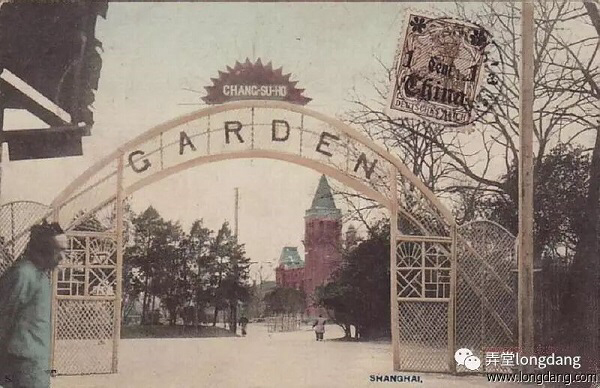

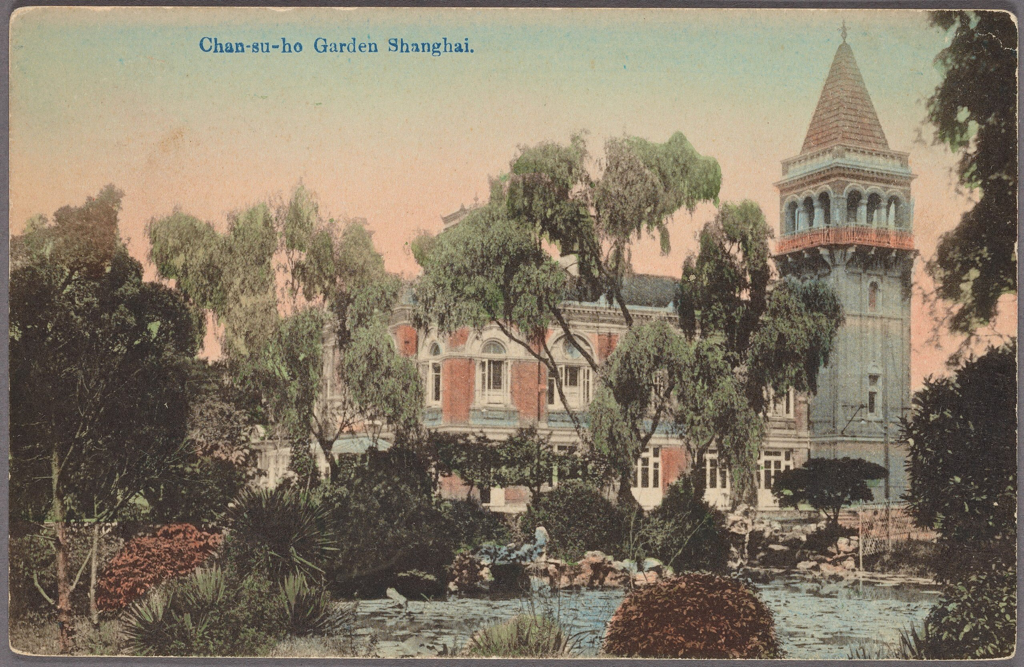

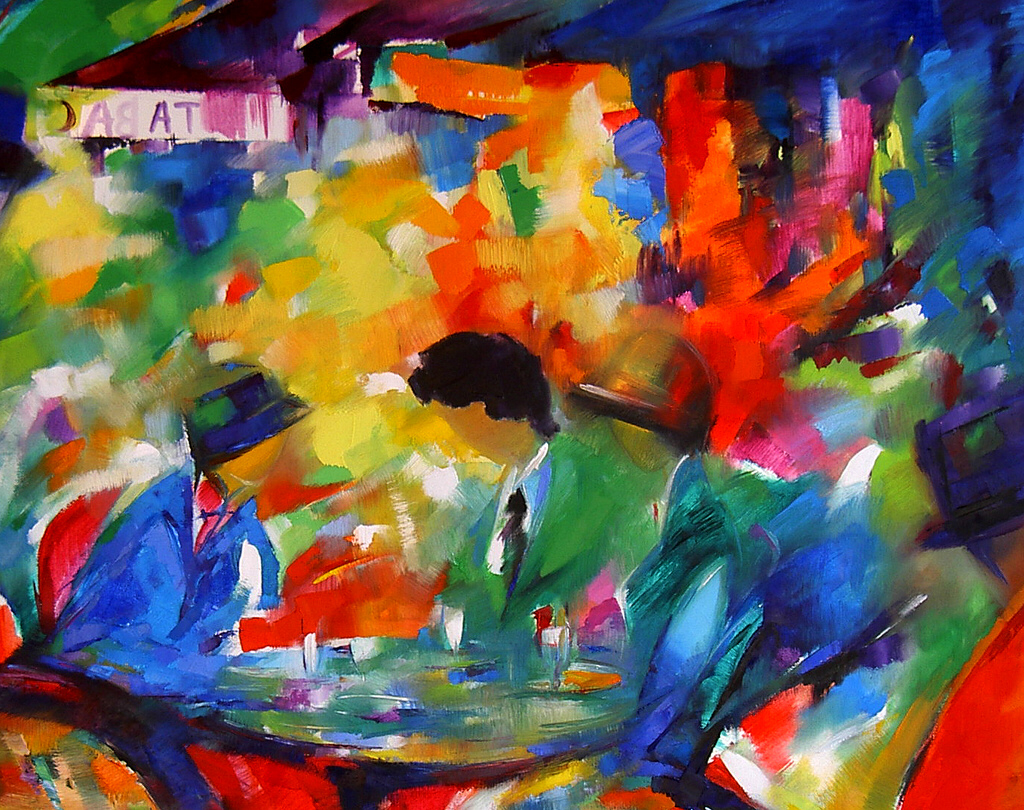

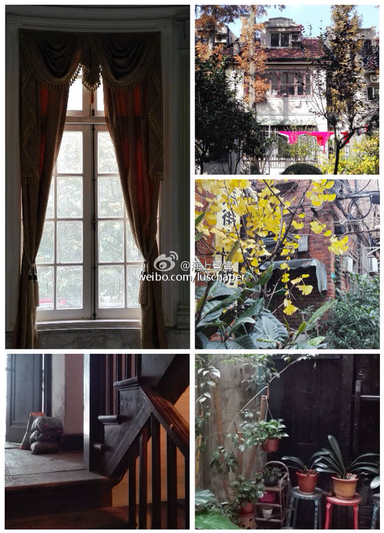

这应该是poirot 阿加莎笔下大侦探波洛喜欢住的公寓,伦敦的Charterhouse Square, 公寓原名为Florin Court 白港公寓,上海 三十年代的时髦女郎,走进位于南京西路的工作室,晨间的日光洒下一片绚烂的迷蒙,窗外勾勒出老英租界建筑群,一片迷人的老上海风景。如今的钻石地段,顶级商圈,商业云集,一个世纪前,这里是上海的英租界,是国中之国,城中之城。站在画室的阳台与窗前,怀想曾经发生在上海的种种故事,时空交错,不同时代的人物纷至沓来,张爱玲是这条路上的常客,从西面留恋一生的爱巢,附近与母亲小住的公寓,到东面的姑姑,还有身后的李家大宅,笔下的人物融合在大街小巷,流动在画纸上,成为那个时代的见证与传奇。“海上第一名园” 犹如一个背景宽广的大舞台,静安寺路1908年开通有轨电车。呈现在眼中的是无尽的沧桑与辉煌。青少年时代熟悉的上海光阴,周边同道与前辈依然在绘画之路上坚守并进,此种情境弥足珍贵。回顾富饶丰盛的历史,过往与当下的连接太神奇。丰富的史料和当今依然可循的痕迹给了艺术创作者无限的遐想与空间,海派风尚的传承与延续,在脚下的每一步中延伸……让我们共同探寻与展望。

#老爸随手拍 #老爸citywalk 主楼何东旧居,当年上海故事办公室也在里面。点点红编辑部在主楼右边,再往北走些,就是陕西北路新闸路口,曾经的画室之一,“上海之恋”诞生地,前不久开放的后来弄弄又不开了。据说东平路音乐学院也要开放了……好多地方要去,随着热剧热播,年底谈资不断,也激发了大家聚聚的话题蓬勃,老爸同学们聚会发掘出不少市区冷门宝藏点,老上海觉得好,是真呃好

|

|

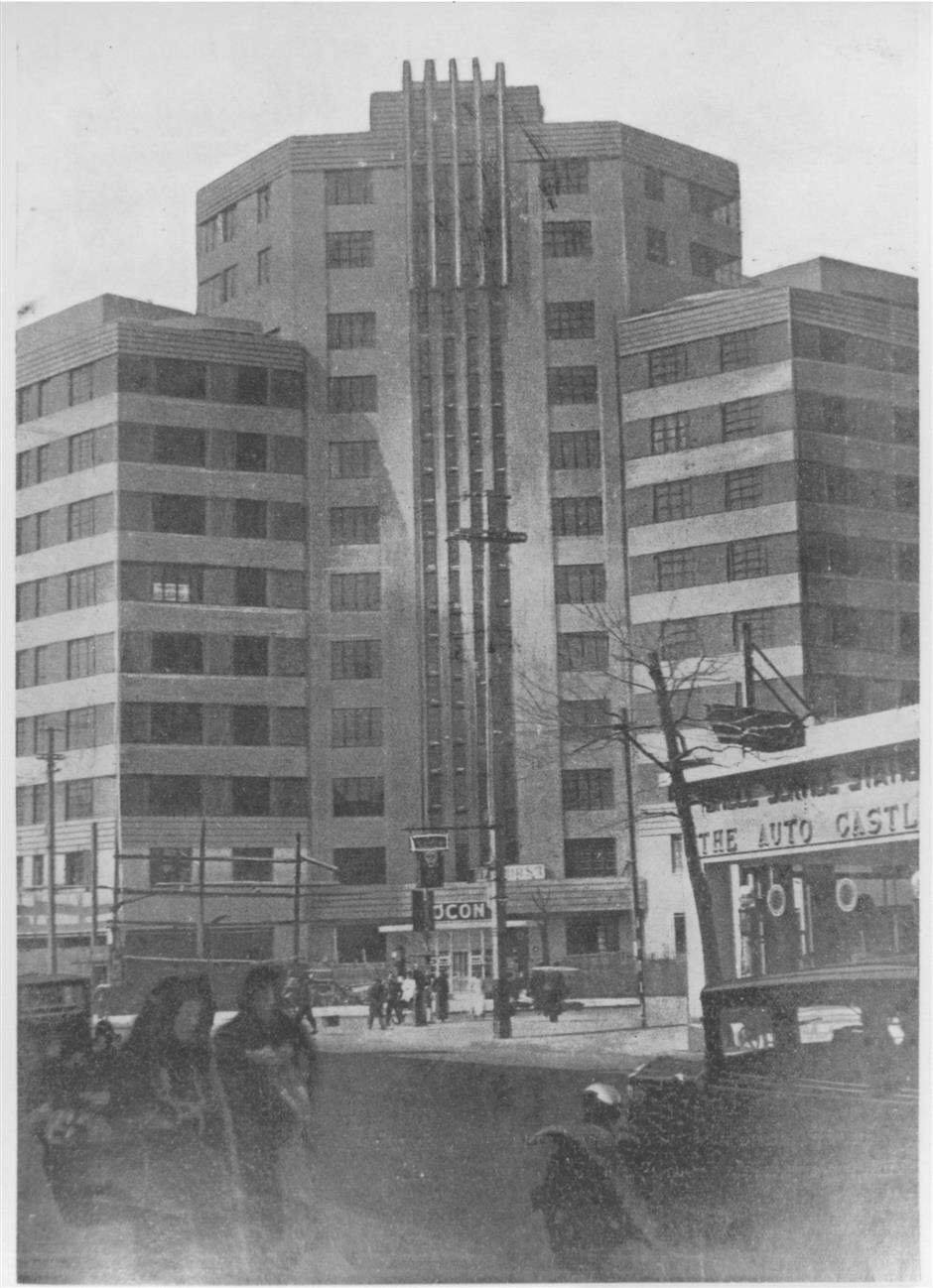

《西路》图片,20世纪30年代,南京西路泰兴路口的大利汽车公司。

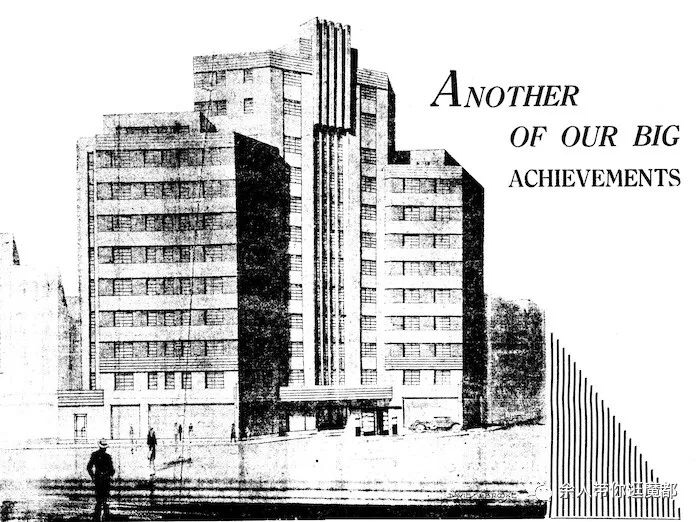

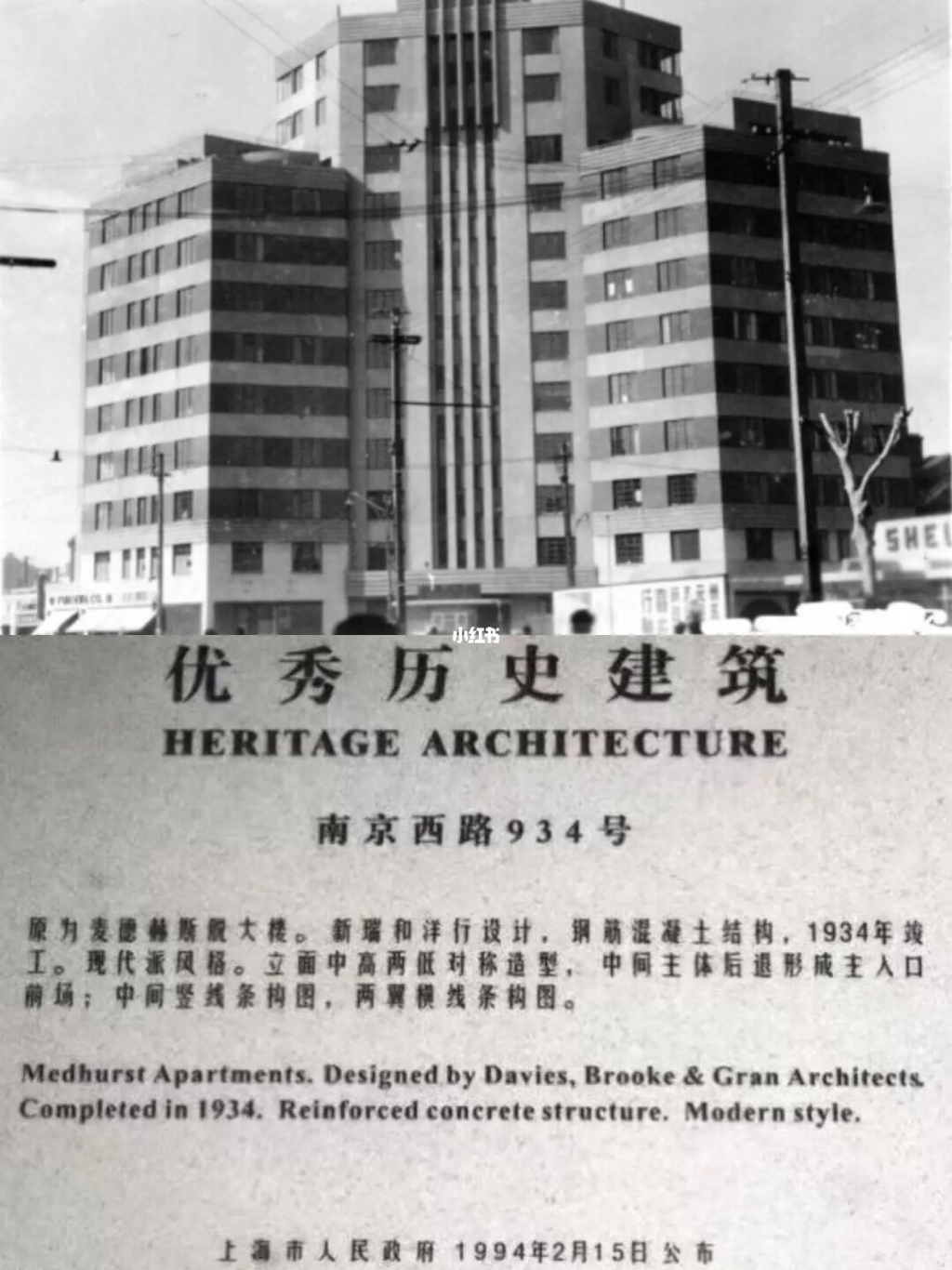

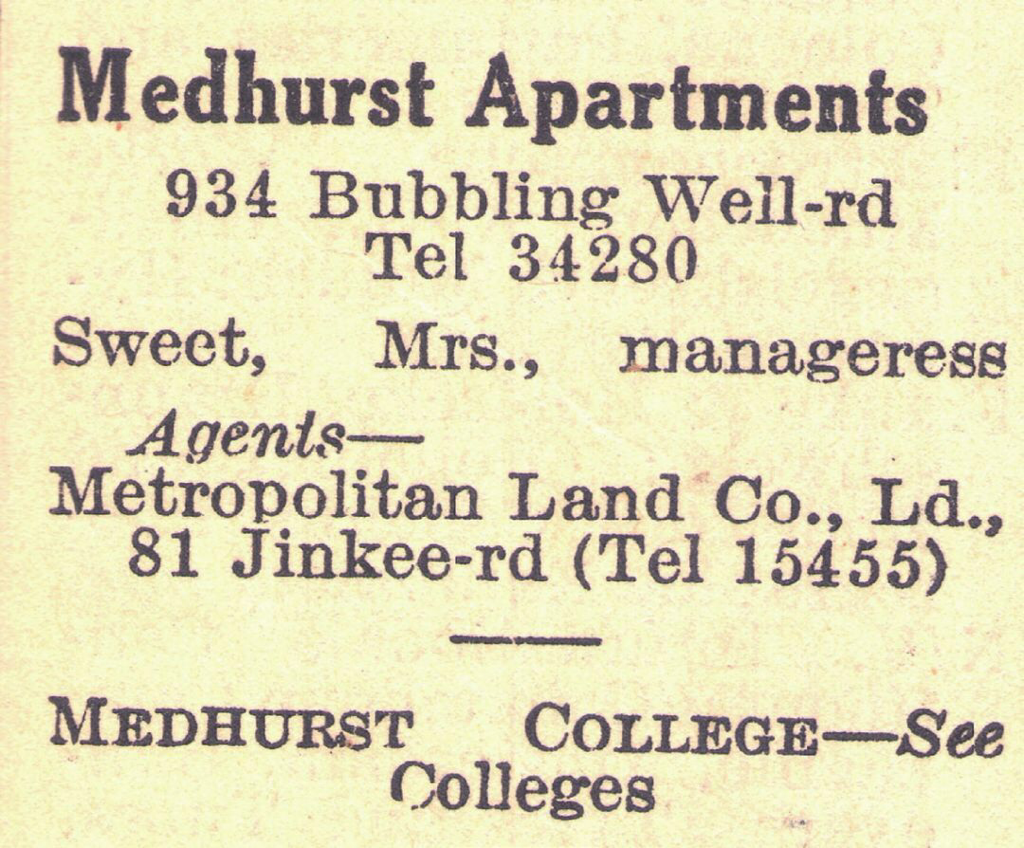

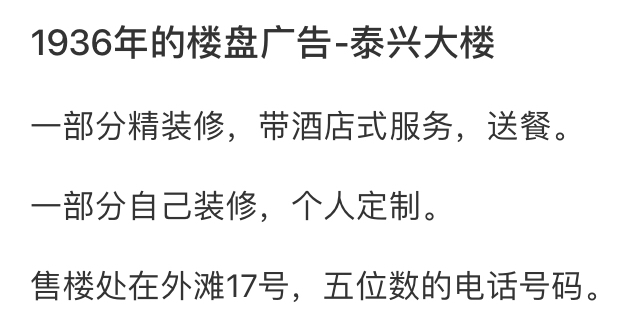

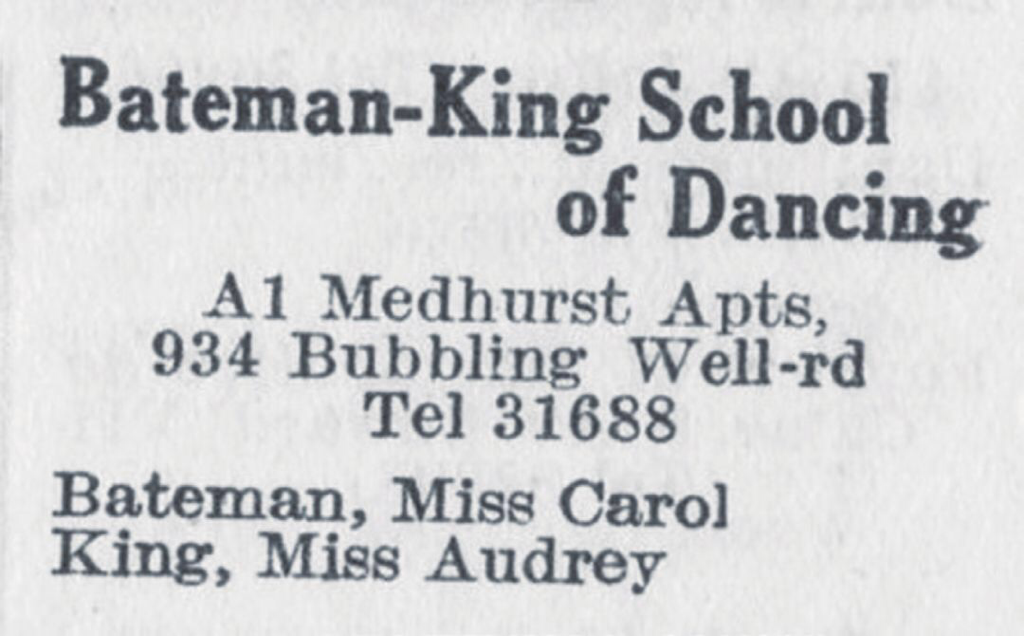

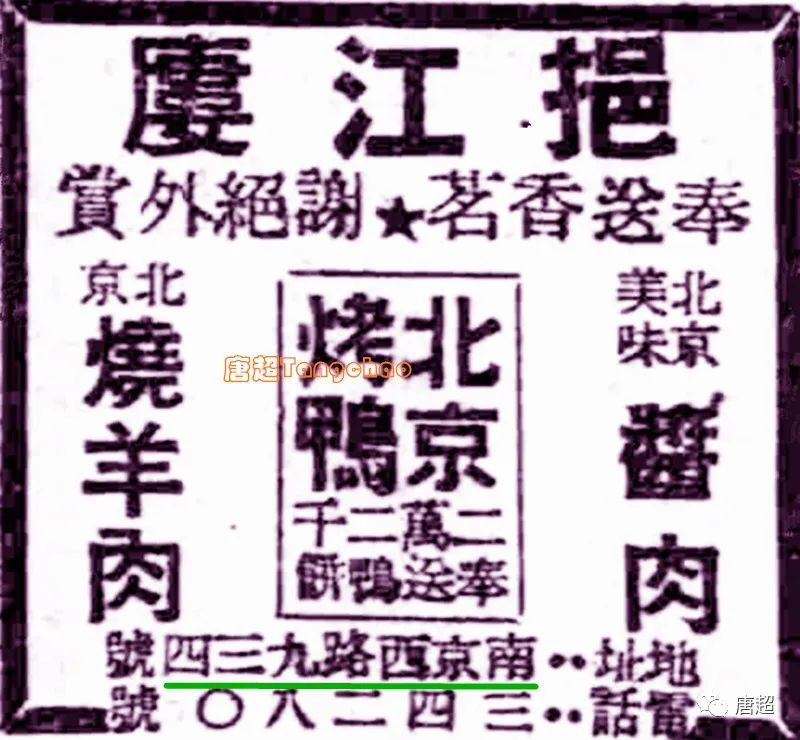

挹江楼在南京西路934号(泰兴大楼下)另行开设。

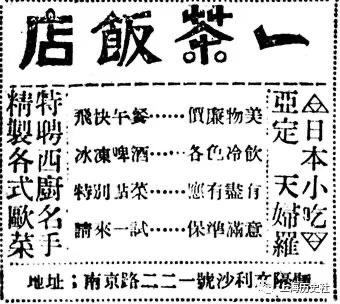

上海华文日报《海報 Shanghai Herald》(1943年8月17日刊第二版)刊登的一茶饭店之广告。最下方可见:「地址:南京路二二一號沙利文隔壁」。

|

南京西路1010号,曾今的上海化妆品总汇,现在的工商银静安支行?美院时代经常骑自行车去兜风,比中百公司,华联商厦更集中,离家更近

Nooit geweten dat Shanghai vroeger ook een Nederlands restaurant had.....原来上海曾经有过荷兰饭店,而新加坡,的确有个荷兰村。

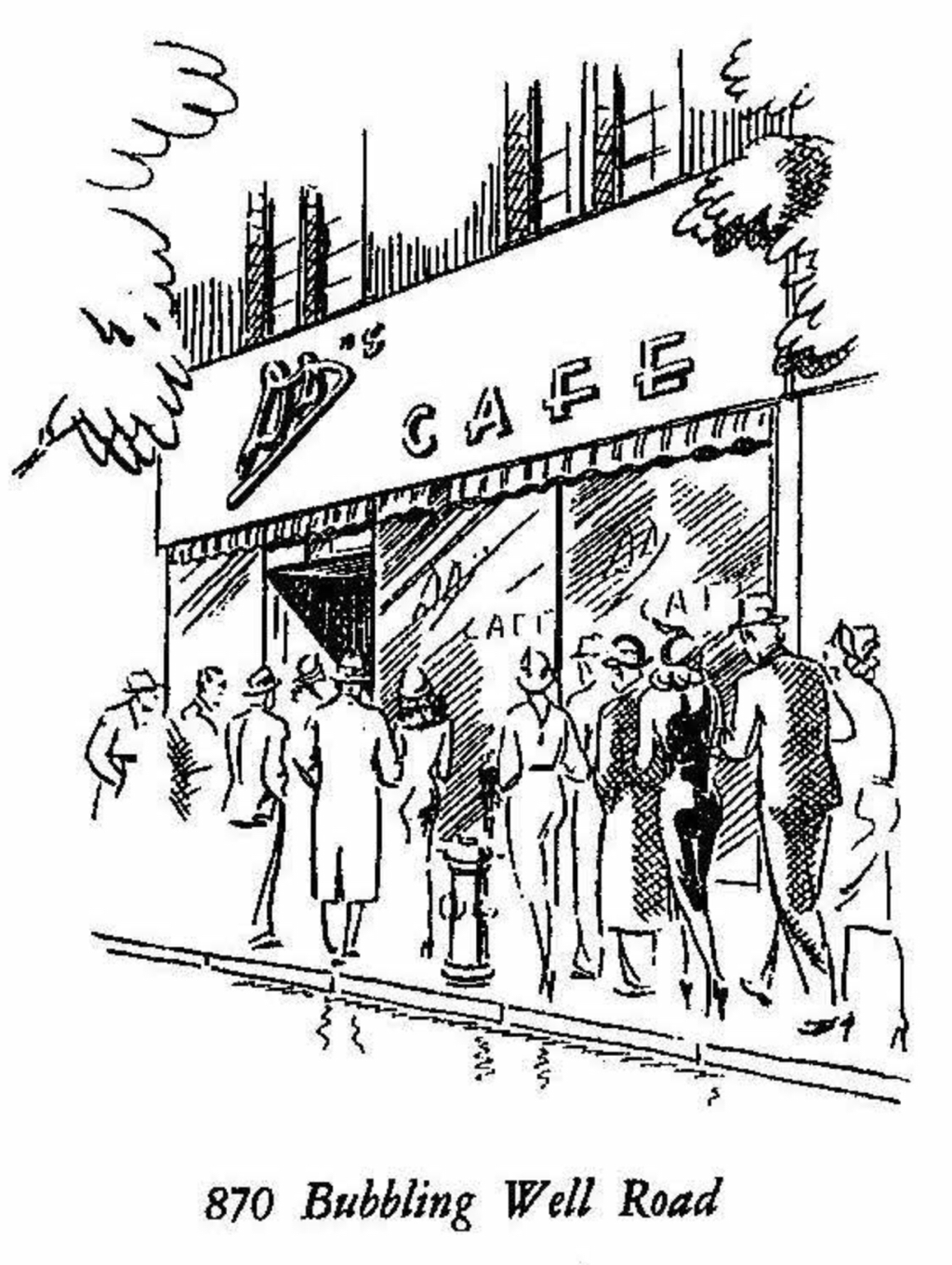

DD's, Western Branch on Bubbling Well Road 南京西路870号

静安寺路719-721号上世纪30年代是代荷兰村大菜馆,为荷兰商人在沪开设的最大规模西餐馆。荷兰村大菜馆的招牌有风车霓虹灯,晚上显得很耀眼。原址就是现在的雷允上药房。

南京西路1155号维利商店,荷兰商人1950年创办。经营棉毛织品。大华公寓,西王小区,盛宣怀,康有为都曾在周边居住。 |

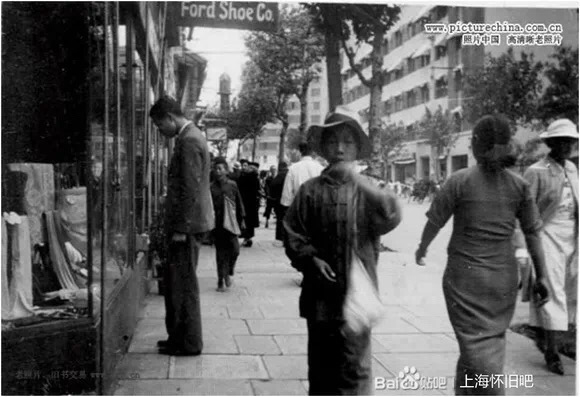

网络照片,南京西路西望泰兴路,

静安寺西摩路口,张爱玲笔下的飞达咖啡馆,是联系她与父亲的唯一温馨,香肠卷,拿破仑,乳酪蛋糕,这些西方常见的甜食在老上海的回忆中弥漫了玫瑰色的光。

南京西路北侧商铺、可以看到大华公寓。

张叔和(1850-1919),名鸿禄,字叔和,无锡东门含锡桥人。约1870年来沪。他与李鸿章关系甚好,才干颇受李赏识。曾任轮船招商局帮办,辞官后致力于实业,他在《新闻报》、华盛纺织厂等企业中拥有股份,1915年任振新纱厂经理,还帮助荣氏兄弟在上海创办申新一厂等。而他的众多实业中,最出名的就是他经营的海上第一名园:张园。

南京西路石门路天桥俯瞰:与吴江路间的南京西路749号静安大楼

静安大楼,占地7.64亩,建筑面积7596平方米,1931年建造,系四层大楼式公寓。 |

|

是上海的面子、一边是上海的里子。”为了增添作品的传奇性与真实性,电视剧《繁花》取景最终选址见证上海滩时代变迁的和平饭店,

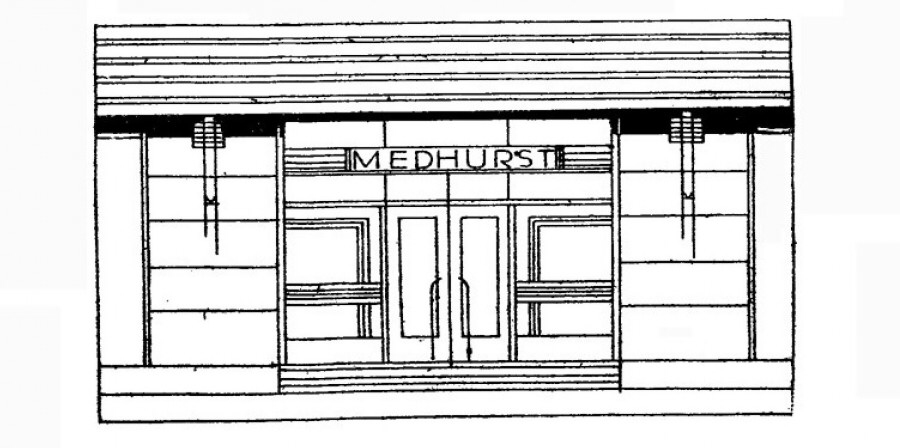

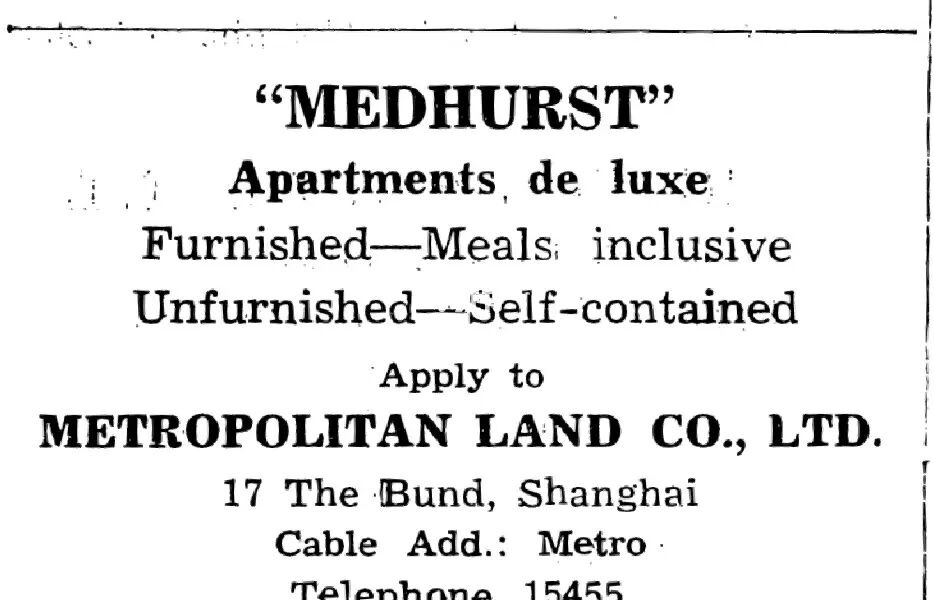

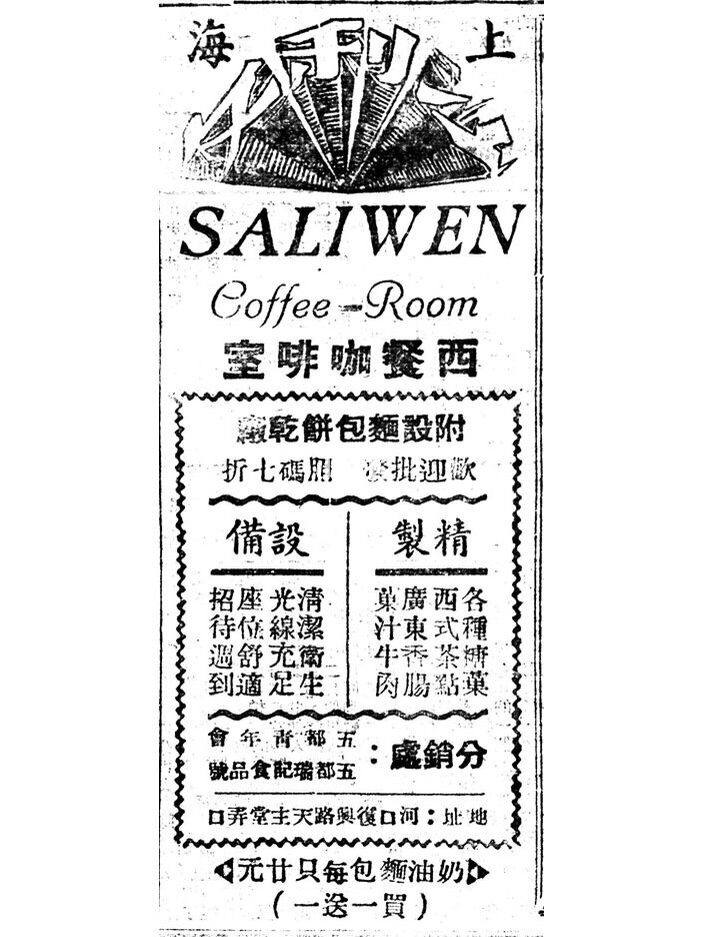

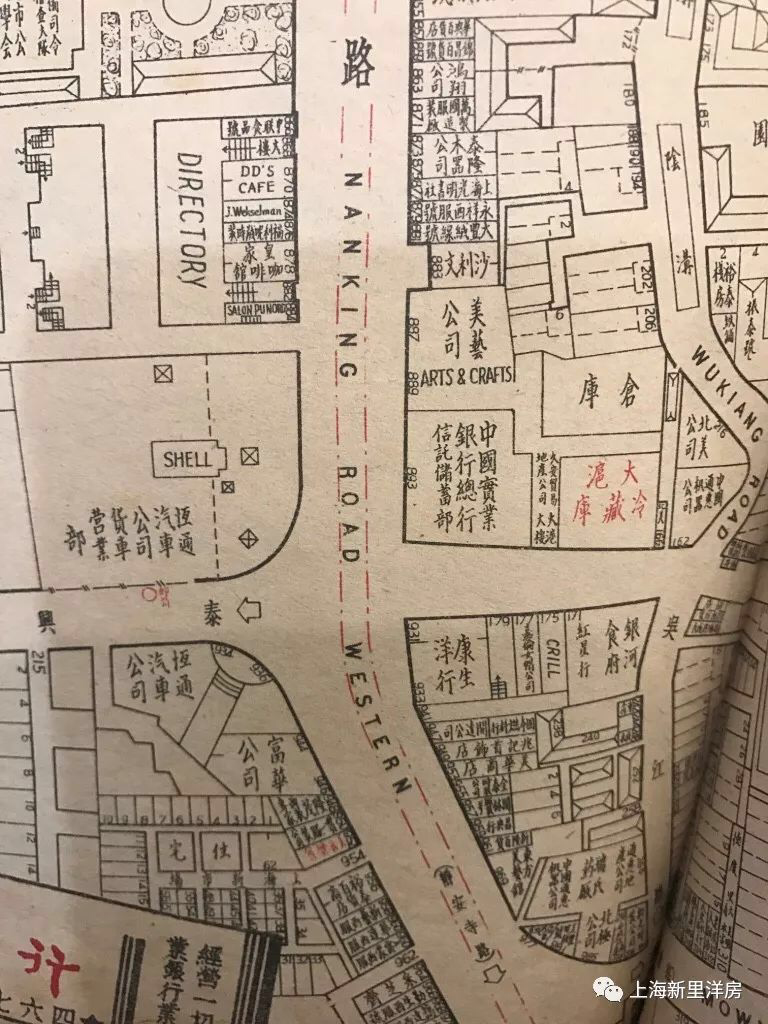

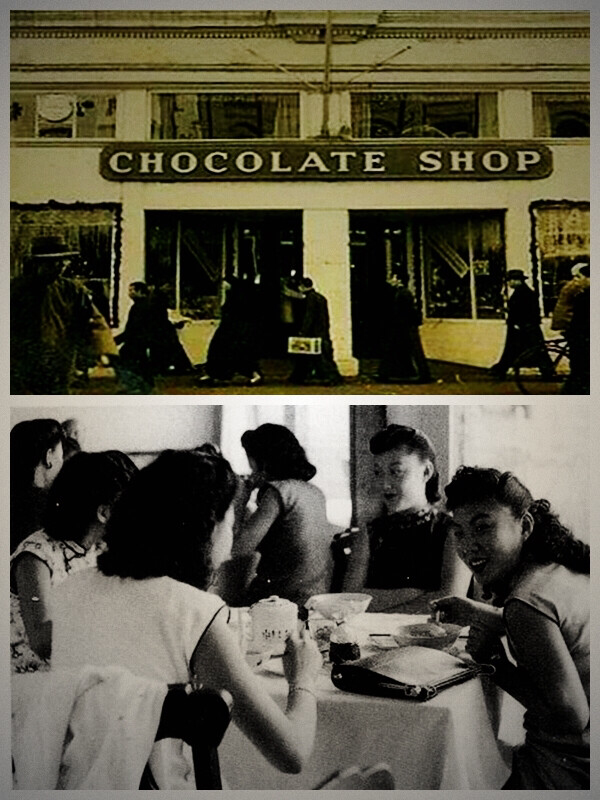

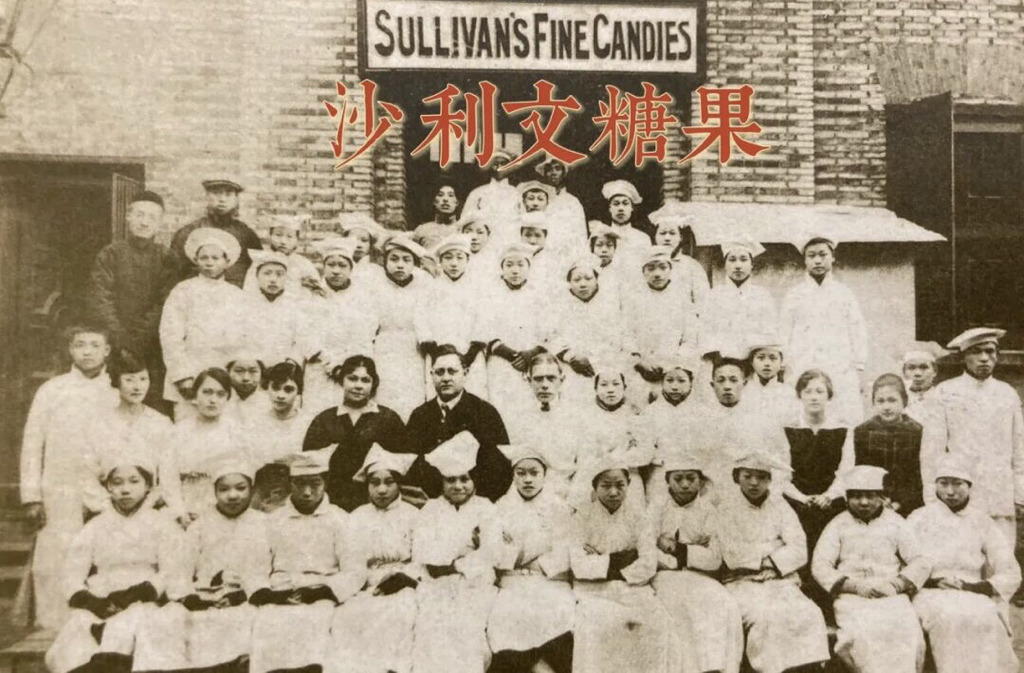

沙利文咖啡館(Sullivan’s Hot Chocolate),當時位於南京路。老闆姓沙利文,英文名則是熱巧克力,以英式紅茶、小壺現煮咖啡和西點出名。靜安寺路(今南京西路)、麥德赫斯脫路(Medhurst Road, 今泰興路)交口上的另一家英式建築是它的分店,有電唱機,兩層的英式建築,樓下有火車卡座,樓上多是小圓檯,臨街落地長窗。餐檯上都鋪著綠白方格的桌布,風格清雅。比較與衆不同的一點是侍者有一半是白人,主要語言為英語,使得到沙利文咖啡館進餐飲茶成了一種象徵西化的身份標誌。上世纪30年代,静安寺路上曾汇集了无数的咖啡馆,名气最响的便是泰兴路口的“沙利文”。曾被认为是上流社会的高雅沙龙。沙利文对面的DDS则是严谨的英伦风格。南京西路铜仁路路口的CPC就是后来的“上海咖啡馆”,可以说是中国咖啡业的鼻祖。

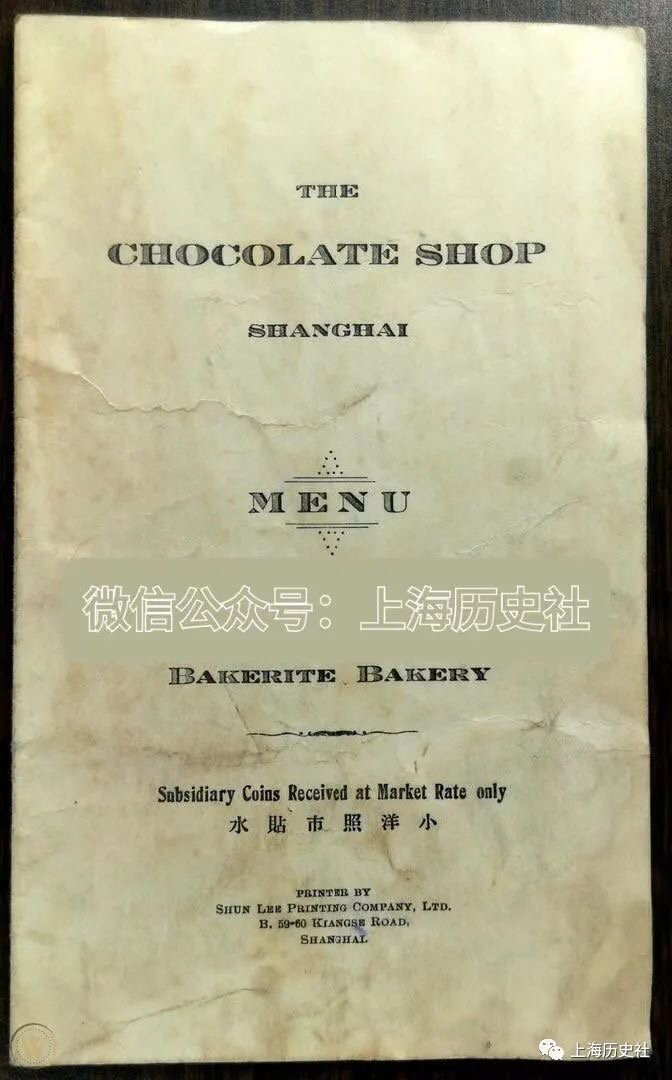

沙利文咖啡馆英文名字Chocolate Shop。咖啡馆有东沙利文和西沙利文两家: 西沙利文在静安寺路今南京西路、麦德赫斯脱路今泰兴路路口。两层英式建筑,店堂面积不大。上下两层,楼上有自动选曲的电唱机,顾客们边喝咖啡边欣赏乐曲,这在当时是十分先进的。楼下东、西两侧各有一排火车卡座,中间是十多张小圆桌,不供应西餐。 南京东路、江西中路处南京东路229号,通常被称为东沙利文。 1947年上海市行号地图中南京西路(原静安寺路)883号的西沙利文,其对面是皇家咖啡馆

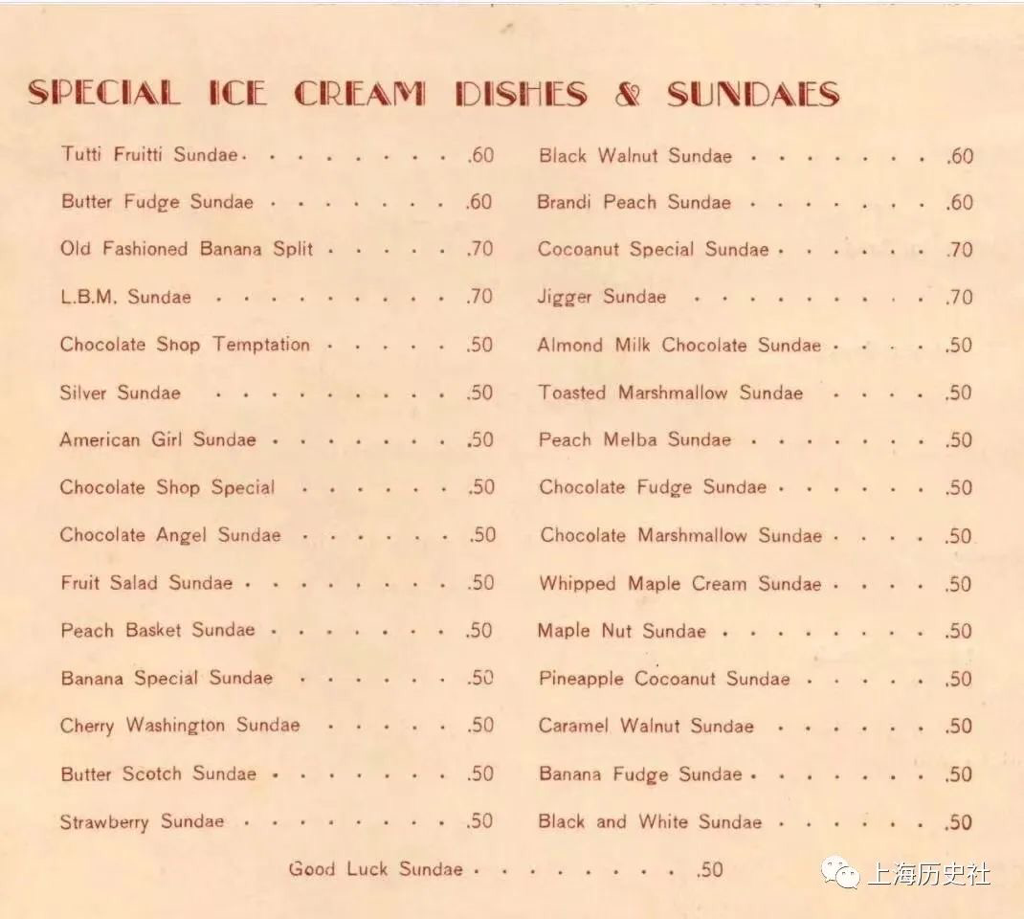

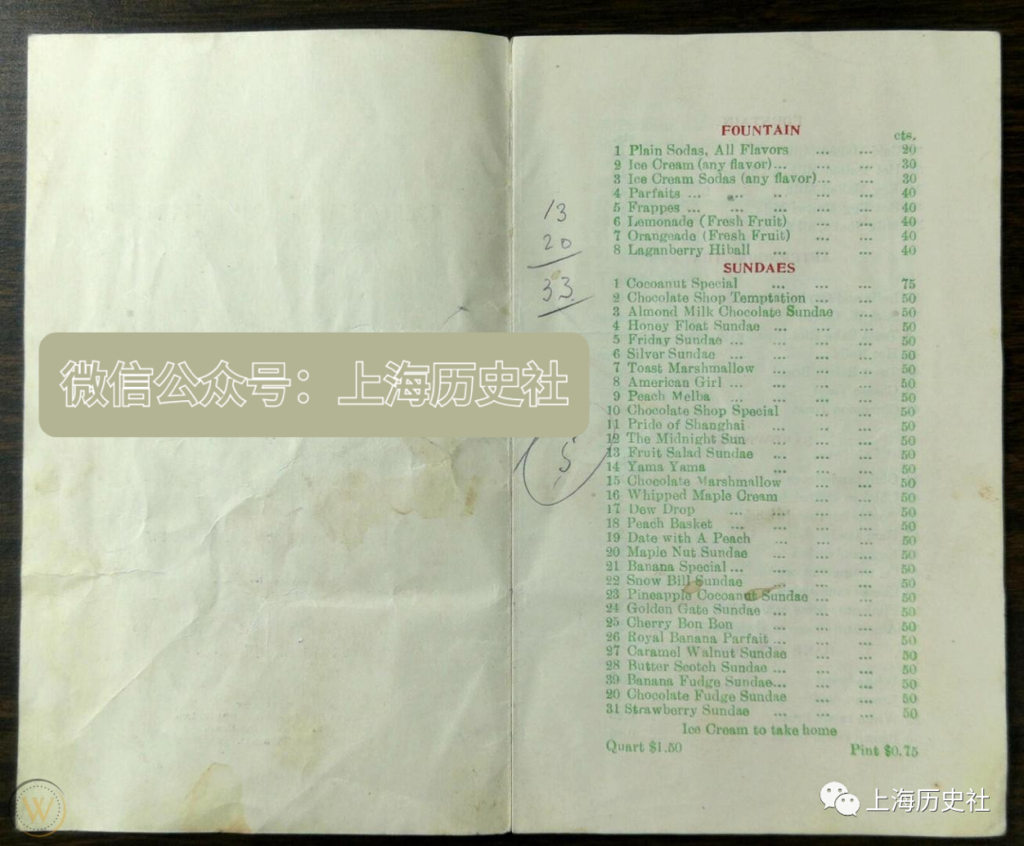

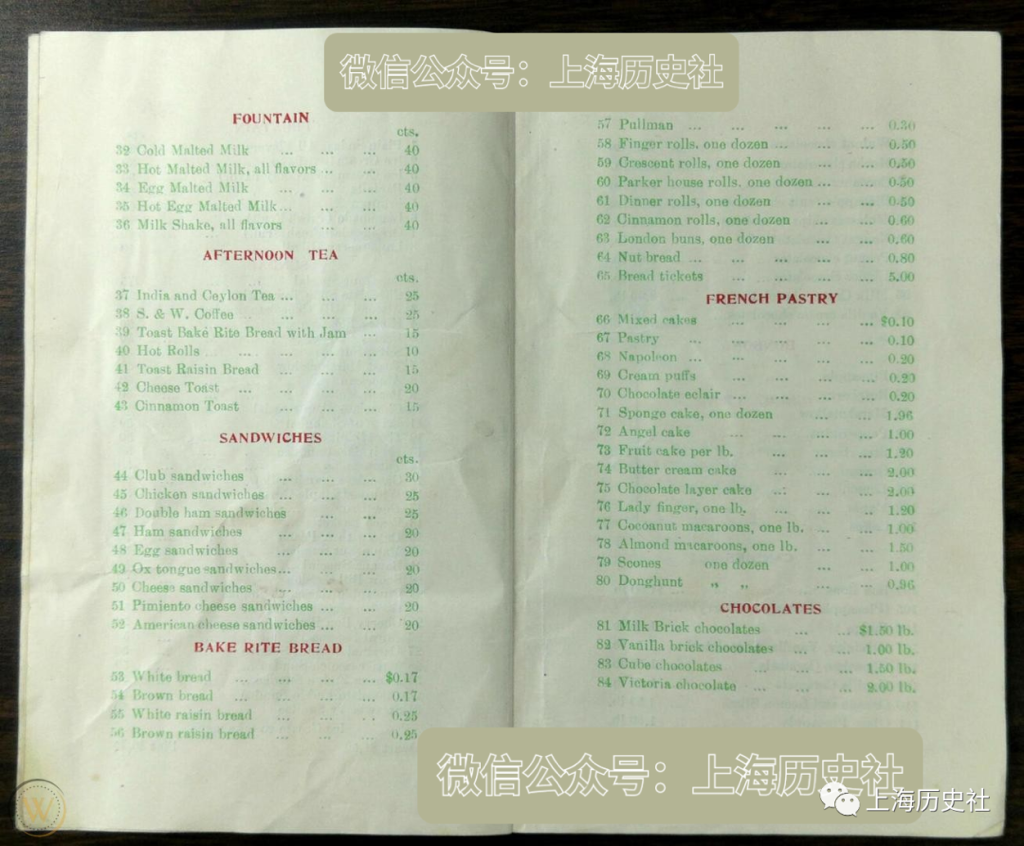

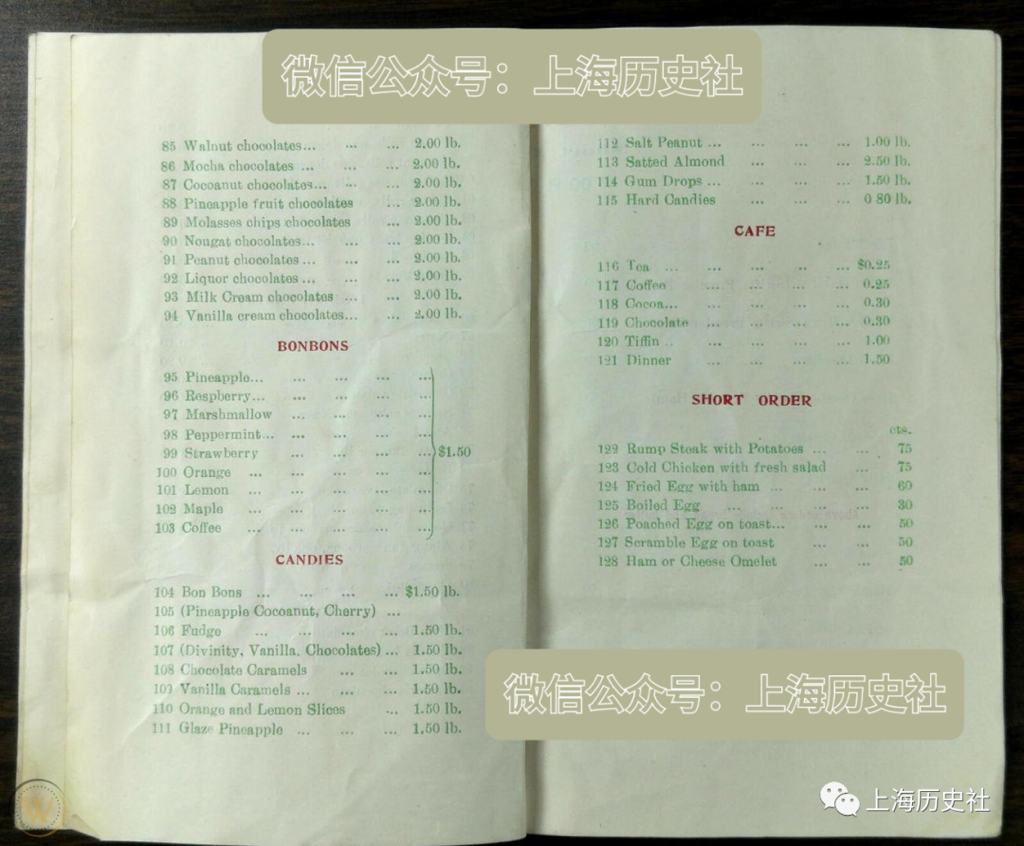

霞飞路上的DD'S,也是旧上海最出名的咖啡馆之一,上海人叫“甜甜斯”。其位置在国泰电影院斜对面,话剧、电影演员是那里的常客。DD'S咖啡馆在大门设计和建筑外观上采用西方半圆拱形结构,内设螺旋形旋转楼梯,邻街装着敞亮的长玻璃窗,室内还有卫生间、电话等现代设施,及强烈西式风格的油画、摆件、器皿等。 1930年代的美商沙利文食品号之英文菜谱。可见菜单上有圣代、午茶、三明治、沙利文面包、法式糕点、巧克力、夹心糖果、普通糖果、咖啡饮料和快餐等十多项食物选择。十多项选择下还有林林总总合计128种单项食品,真可谓琳琅满目。单是冰淇淋圣代就有31种口味可供客人选择,可谓应有尽有。(详见图14和图17之英文菜单,各个圣代单价从五角到七角法币不等)。其菜谱,特别是圣代的种类即便放到现在,也足可以比上海滩上任何一家咖啡馆、西餐厅和冰淇凌店有过之而无不及。此外,CHOCOLATE SHOP 当时还提供加了生奶油的冰咖啡。

|

静安寺路上沙利文咖啡馆

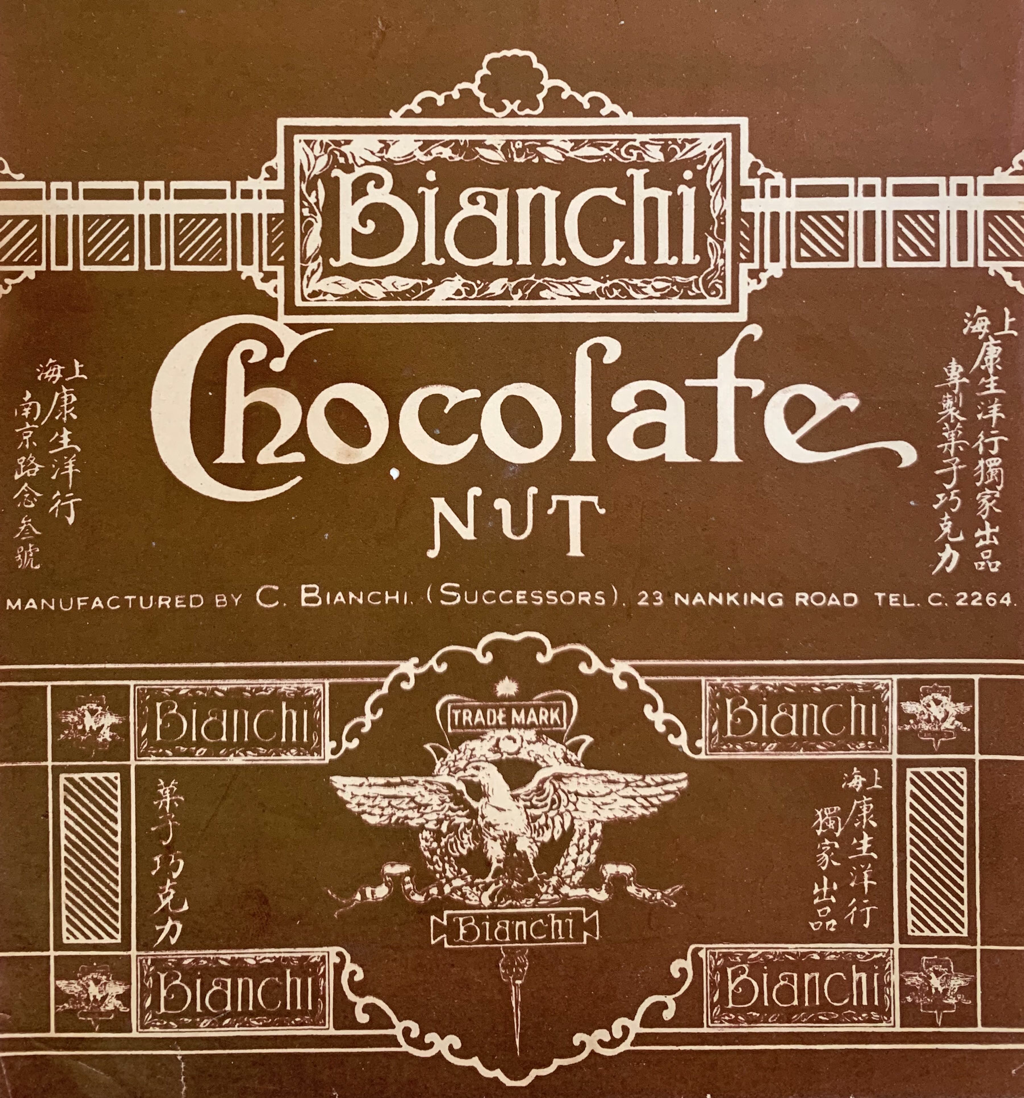

CHOCOLATE SHOP (沙利文食品号)是1930-40年代上海滩最家喻户晓的中高档西菜咖啡馆之一,为美商海宁洋行下属的沙利文糖果饼干股份有限公司所开设。其在公共租界西区的静安寺路(今静安区南京西路)、法租界贝当路(今徐汇区衡山路)以及龙华飞机场还开设有三家分店。出生于上海的英国著名当代作家巴拉德(小白劳德)曾深情地回忆起儿时每周六在上海沙利文食品号买冰淇淋圣代时的情形:“Saturday ice cream sundaes at the Chocolate Shop”。 沙利文公司成立后,南京路(今天的南京东路)上的店面就作为公司的门市部,改名为“沙利文食品号”(又名“巧克力店”)。此后,公司又在静安寺路(今天的南京西路)883号(近麦特赫司脱路,也就是今天的泰兴路)开设了“沙利文食品号”西区分店——“沙利文饮冰室”( Chocolate Shop 或 Hot Chocolate ),在贝当路(今天的衡山路)530号开设了“沙利文西点部”。 两家沙利文食品号都地处公共租界的商业繁华地段,总店在东边,习惯上称为“东沙利文”,分店在西边,习惯上称为“西沙利文”。美国记者埃德加·斯诺就是在东沙利文,邂逅第一任妻子海伦。西沙利文更是因为张爱玲、周而复的小说而闻名。在当时,去沙利文喝咖啡、尝西点,是上海滩一种身份的象征。 说起“沙利文”大家可能觉得陌生,但说起生产“光明牌”冷饮的国营上海益民食品厂,一定就亲切了许多。其前身就是沙利文食品厂。1914年,美国人沙利文开设沙利文精美糖果店,几经易主、改名,1925年时,正式定名“沙利文面包饼干糖果公司”(Bakeries Co. Federal Inc. U.S.A)。在20世纪20年代的上海,比起沙利文的糖果、饼干,更受青睐的是沙利文咖啡馆。沙利文咖啡馆一共有两家:一家开在南京路上,通常被称为东沙利文;静安寺路(今南京西路)上的一家则被称为西沙利文。沙利文咖啡馆的特色之一,就是咖啡都是用小壶煮的,以保持咖啡豆的原香。 1945年末,从南京东路近慈裕里口向东南方近望。由近及远可见:CHOCOLATE SHOP (南京东路221号美商沙利文糖果饼干股份有限公司所开的门市部兼咖啡馆)、一茶飯店、美商上海电力公司、RESTAURANT MARS 和 美伦大楼。留意一辆汽车此时正停在沙利文食品号门口,车头方向表明此时的上海仍然遵循靠左行驶的交通规则,直至1946年元旦起改为靠右行驶。而此 CHOCOLATE SHOP 所在的大楼已在1980年代中期被拆除,建造华东电力调度大楼。现址为 EDITION 艾迪逊精品酒店。

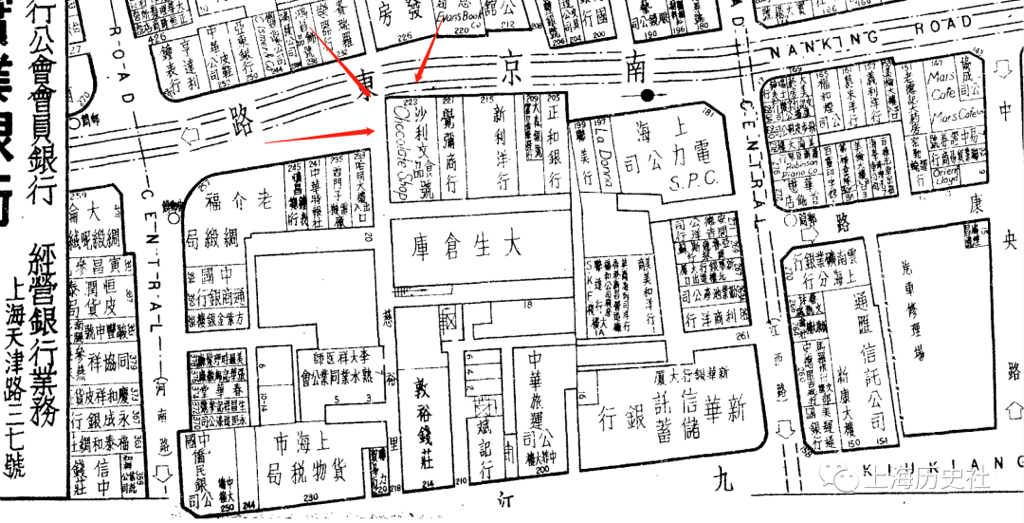

照片近景可见硕大的“BAKERITE CHOCOLATE SHOP”之竖型英文年红(霓虹)店招,其下方则可见美国国旗和“UNITED SEAMEN'S SERVICE”的招牌。南京东路与慈裕里转角处可见英文招牌:“SODAS CANDY LUNCH”。慈裕里一侧可见美商沙利文糖果饼干股份有限公司的英文店招:“BAKERITE”。其上方可见汉登照相馆的巨幅英文店招: “HAMILTON STUDIO ARTISTIC PORTRAITURE” 1947年出版的《上海市行號路圖錄》(上册)。红色箭头指向处即可见南京东路223号的“沙利文食品號 Chocolate Shop”。可见1945年时的南京东路221号之门牌号到了1946-47年时已经改为223号了。

|

|

老上海与小上海 City walk ,河水又高又急,“迭呃是苏州河呀,有啥啦”!老早上海总工会组织浦江长游,几万人浩浩荡荡从龙华划船俱乐部游到闵行,之前在外滩延安东路到福州路进行两小时穿梭黄浦江🏊🏻 考试,真威猛!

|

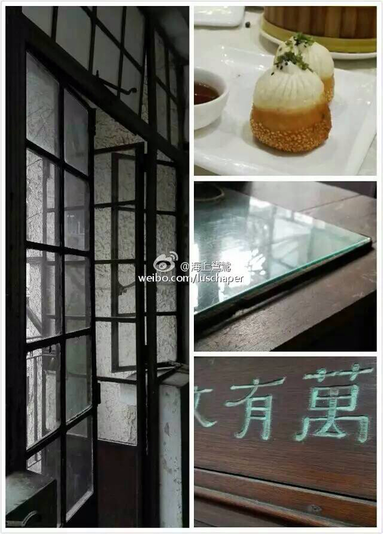

德大还在,就在南京西路上,以前的美术馆前面,应该说,在第二任美术馆,也就是马戏场的斜对面,也许现在连马戏场也不见了,反正只要德大还在就好,午餐時的德大,各樣人士穿梭忙,熙熙又攘攘,午後時分,一杯德大咖啡看斜陽,出世入世皆相宜,斜阳下,也是另有一番滋味,很世俗,夕阳好似番茄酱在油里过了后的调调,我记忆中的红房子,当时半地下室,暗簇簇,老旧沉迷地很,与刚弄好不久的商城与当时的锦沧文华高亮很反差,但在一起并不违和 |

无论是曾经的先施、永安、新新、大新,还是今天的静安嘉里中心、久光百货、梅龙镇广场等等,中西合璧、摩登时尚始终是南京西路的标签,上海,永不落幕的夜,惊喜与悲欢同在。 |

|

淅淅沥沥的春雨……希望你回去可以赶上吃杨梅,上一次“春雨”我在阳台上录“雨”,一边吃杨梅,小时候也是烦春雨的,想念春天的蔬菜,

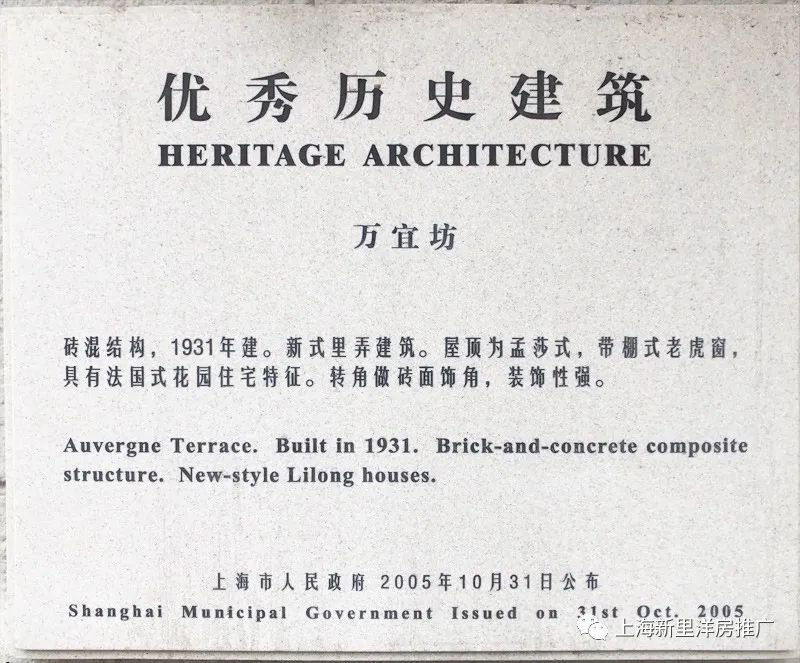

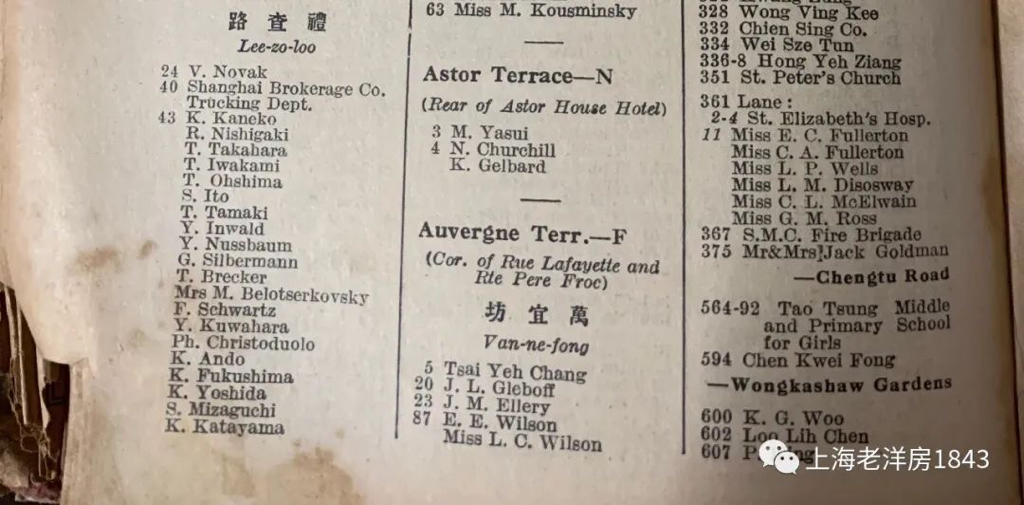

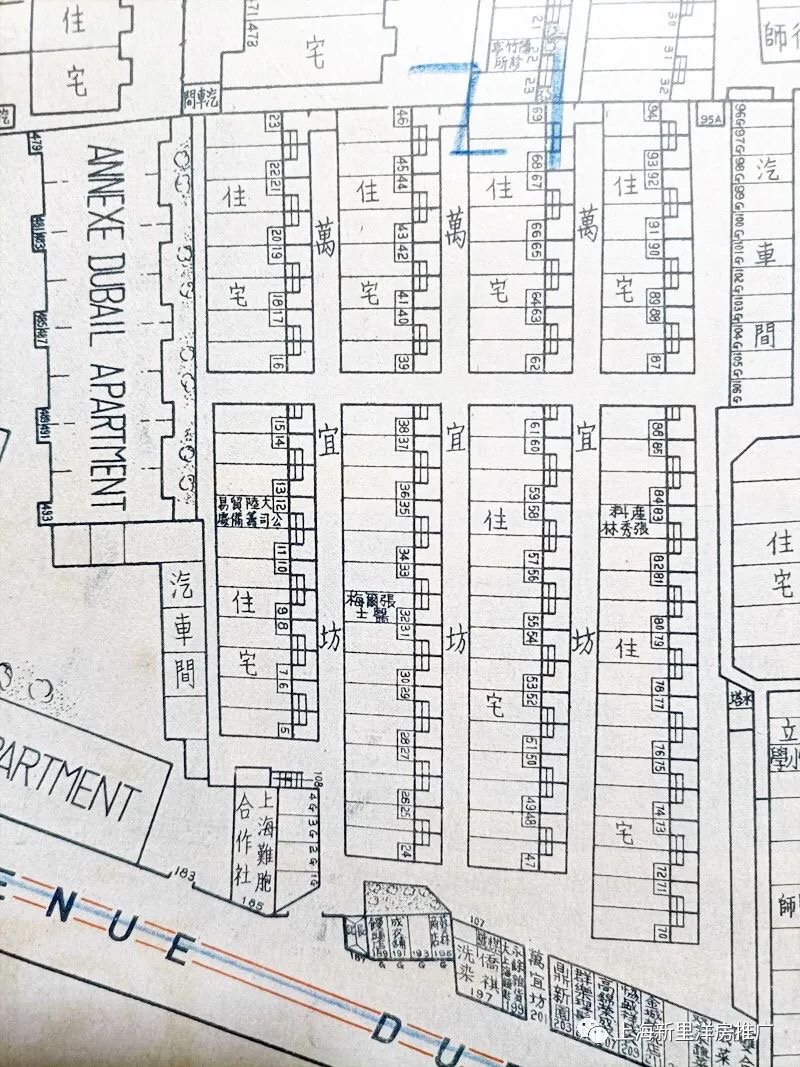

万宜坊=Auvergne Terrace。Auvergne是法国中部的一个旧大区名。直译为”奥弗涅“,当年的汉化转译的水平非常高,“万宜”用得到位,音也对,意思更讨口彩。在附近,讨口彩的楼盘还有步高里。步高里=Cité Bourgogne,”步高“也是法国中部的一个旧大区名,今译”勃艮第“;和法国地名结合得比较巧妙的还有赛华公寓。赛华公寓(如今的瑞华公寓)=Savoy Apartment House,”赛华“是法国东南部和意大利西北部历史地区,今译“萨瓦”或者“萨伏依”。

|

重庆南路开始修筑于1889年,为上海法租界公董局越界修筑,名为卢家湾路。1902年以法国驻华公使吕班改名吕班路(Avenue Dubail),连接霞飞路与徐家汇路,1908年5月4日上海法商有轨电车电灯公司开通吕班路上的有轨电车,1934年左右幸福坊建成,1943年汪精卫政权接收法租界时改名灵宝路,1946年改名重庆南路。重庆南路沿路传统上为住宅区,著名近代住宅有165号巴黎公寓、160-166弄幸福坊、169弄巴黎新村、182-184号上海海军联欢社(俱乐部)现瑞金医院卢湾分院、185号吕班公寓、205弄万宜坊(54号为邹韬奋故居)。南段有交通大学医学院即原震旦大学校舍,复兴公园原顾家宅公园以及天主教重庆南路圣伯多禄堂。

吕班路上还有很多和文化科学宗教有关的场所,比如位于今天教堂重庆南路270号的伯多禄堂;有着中国第一所博物馆的震旦博物院,它也是上海自然博物馆的前身;以及解放前的中国航空协会。 1908年5月6日起,法电第一条有轨电车线路正式开始运营(后定为法电2路),线路自十六铺、新开河、外滩、公馆马路(今金陵东路)、浙江路、八仙桥、宝昌路(今淮海中路)、格罗路(今嵩山路)、吕班路(今重庆南路)、金神父路(今瑞金二路)、亚尔培路(今陕西南路)、至善钟路(今常熟路),全长5.6公里。 |

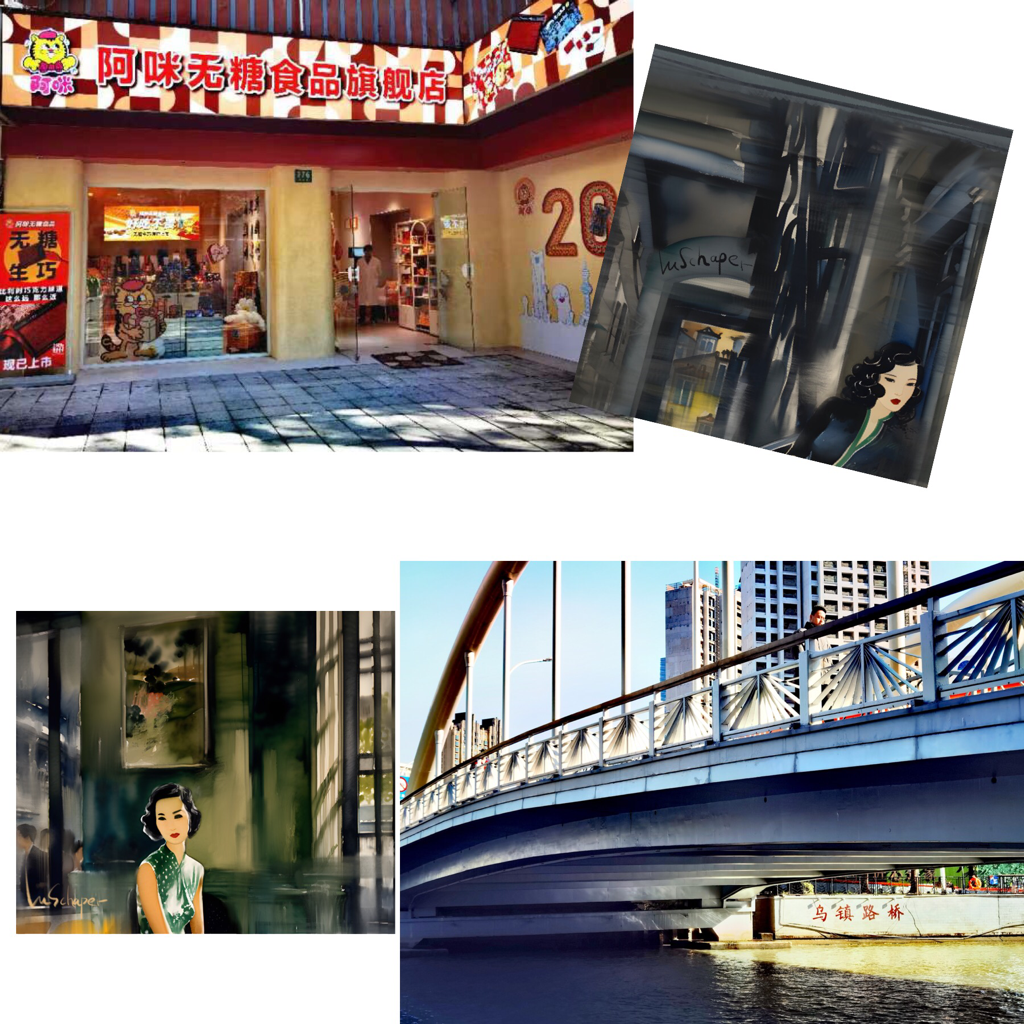

秋光潋滟,苏州河畔,威海卫路老上海出版学校老同学们即将从上海四面八方赶来,亲自见证与颠覆老上海们以往的河畔记忆[咖啡][咖啡] 上大美院时代,老师让我们去写生,我和蓓莉两人躲在河畔无人的老屋角落头一人一本速写本,静悄悄,河里的气息很浓[坏笑] 姆妈知道后讲“那种地方多少危险⚠️侬晓得伐……明天相聚康定路,老爸带队,沿着张爱玲的足迹,再看看新闸路新昌路的阿咪奶糖,80后的回忆,#老爸CityWalk

|

又发现万宜坊资料,我去过“奥弗涅”, 也拍过不少照片,下趟再去心情完全不一样了,上海真是个神奇的地方。

|

|

上海是个很适合闲逛的城市,拉毛的墙面也是这个城市特有的肌理。

阿哲的歌伴随着自己的成长,当时身边很多的朋友也都💕 用情MV是自己记忆中上海的样子,96年来人美社年宣室了解老上海月份牌,一发而不可收…… 如今五原路相对周边还是细节满满,按照阿拉呃闲话来讲就是有画头。从邻里群听见两位老上海的对话,彼此客气守望深有感慨,未必都受过高等教育,但从社会到家庭的基础教育完整。

|

从萨坡赛路到淡水路,诸圣堂已在此处矗立97年,在2004年被卢湾区列为不可移动文物。这座1925年便建造在此的17世纪圣公会高派教堂,红瓦坡顶的外墙,三角屋顶,西北角附有方形塔楼……优雅且遗世独立。经年流转,谱写了传奇篇章的石库门是无数名人的辗转停留之处。在风雨飘摇的年代,无数名人在此用他们的一支笔和满腔热血,谱写黄金年代里的动人传说,给这条小路添以传奇色彩。更有独树一帜的建筑群像,无论是具有海派风情的花园洋房,还是老上海别具一格的石库门建筑、生活气十足的旧式里弄,在淡水路东西两头,都可以见识得淋漓尽致。回味淡水路的过往,每一寸都荡漾着满满的文艺气息。这里曾汇聚无数文人墨客,诗人、作家、画家,每一个名字在中国文学艺术史上都如雷贯耳,也不缺乏人间烟火,无数活色生香的弄堂故事在此落地生根。全长全长1683米的淡水路,文艺淡雅,也是老上海历史中浓墨重彩的马路。淡水路被誉为“衡复之源”,是一条写满老上海记忆的马路,民国时期的商界和文化界名人曾在此居住或在周边活动,淡水路,始筑于清光绪二十八年(1902年),曾历名“衡山路”“萨坡赛路”“南通路”“英士路”等,上世纪三十年代前后,张大千、黄宾虹、陶冷月、陆抑非、吴湖帆、贺天健、刘海粟、盖叫天,陈其美,沙千里,上官云珠,艾青,萧红萧军,丁玲胡也频,沈从文,丁是娥,黎锦晖,等一批艺术家住在法租界的淡水路、黄陂路、嵩山路、太仓路、西门路、复兴路一带,各类思潮在此生根发芽,见证无数黄金岁月。

复兴西路闹中取静,骨子里透着沉稳与内敛,喧闹与躁动似乎被繁茂的梧桐树叶屏蔽在外。早年间,这条马路上沿途皆为高级住宅,花园洋房和西式高层公寓星罗棋布,建筑以Art Deco装饰艺术风格为主。马路两侧梧桐高大茁壮,夏日枝繁叶茂遮蔽烈日强光,冬季落叶飘零为暖阳让道;沿途环境静谧而优雅,难怪这里是上海文人雅士最爱的居住地区之一。路上的梧桐树荫浓密,每次走在斑驳的光影里,总会想起那些从前同样走过这片光影斑驳的人物,来淡水路看张充仁,南昌路看林风眠,自忠路看黄宾虹,复兴路看刘海粟,钱钟书,顺昌路看老美专…… 汇集老上 海三大 文—妖,最会搞,事~体的 文.青 都是上海的风景,都是上海的底气。

复兴西路闹中取静,骨子里透着沉稳与内敛,喧闹与躁动似乎被繁茂的梧桐树叶屏蔽在外。早年间,这条马路上沿途皆为高级住宅,花园洋房和西式高层公寓星罗棋布,建筑以Art Deco装饰艺术风格为主。马路两侧梧桐高大茁壮,夏日枝繁叶茂遮蔽烈日强光,冬季落叶飘零为暖阳让道;沿途环境静谧而优雅,难怪这里是上海文人雅士最爱的居住地区之一。路上的梧桐树荫浓密,每次走在斑驳的光影里,总会想起那些从前同样走过这片光影斑驳的人物,来淡水路看张充仁,南昌路看林风眠,自忠路看黄宾虹,复兴路看刘海粟,钱钟书,顺昌路看老美专…… 汇集老上 海三大 文—妖,最会搞,事~体的 文.青 都是上海的风景,都是上海的底气。