|

曾为《时髦外婆》节目组在新加坡采访爱俪园的“女儿”依然记得那张脸,隐藏与埋葬了太多的故事 以前在国内一心向往西方,画家们都以用进口颜料为荣,多年与外界的封闭令文化自信一落千丈,如今发现并爱上我们祖先的传统用色之美,可惜传统研磨工艺越来越没落,胭脂这款我上次从国内带来了,其它色彩只能去日本找,真是很感慨呀,…… 经常遇到对制墨工艺饶有兴趣的参观者,提出各种问题,也常在画廊举办的文化体验课中和学生们分享研磨的乐趣,令一届又一届的西方青少年对我们的文房经典有了直观的认识,希望曹素功能将墨韵久久留在我们的目所能及处🙏

|

水墨就像银器,

阴天的时候在画面上水墨纵横着,握在男人手里,男人顿时温柔起来,中号的手工制羊毫,点上了墨,抿在嘴唇里,顿时妖娆,就和玻璃窗上滑下的雨水一样,把人淋得湿湿的,好似上海挂在室内阴干的衣服,虽然是干了,可是裹在身上还是冰冷的,洗完澡,头发湿漉漉像水蛇一般一股股贴在背上,嗖嗖地滴着水,一直滑下去,这样的时候,我就画油画,画室里面又充满了熟悉的油料味道,松节油的气味我不喜欢,但还是不得不嗅,但是那柔软,湿润的油画颜料一股股或者艰难或者毫不犹豫畅快淋漓的一泻而出,这样的时候,这样的味道就形成了气场,就是画室里面的香耐尔5号,以前南方美院的朝北画室里面没有暖气,胜在光线稳定,冻僵了的手指在画面上跳动着,另一手插口袋,一般都站着,因为,坐着更冷,这样的天气很多人穿上了很难看的保暖鞋,那样僵硬薄气的颜色,那样木衲完全没有生趣的造型,可以考虑在上面做脸谱造型,左右脚变脸,还好,那时候的上海有华亭路,还有耳机里呼吼的音乐,一下子,自己就独立了,周围顿时像潮水一般往后退去,隐在灰色的背景里面,虚掉,所有的欢愉,愤怒,咆哮,都以各自的色彩排山倒海涌过来,他们交织着,向你包拢过来, 画画,就像练功一样,久了以后就会生,然后会不安,小时候画画是为别人,现在画画纯粹为自己,长到这样大,争取的就是能画我所想,做我爱做。 |

|

人生的画卷的起始更好似水粉画,初期是透明水彩,但一旦把留白用完,要提亮只能加白粉,白粉用地不慎,灰,脏,粉的问题都来了,还有一种方法就是,用小刀片刮出高光,薄点的水粉纸会发毛,再用力,就是一个黑洞了,那时候,还没流行拼贴,也不是每个人天生都是重磅厚纸, 在反复涂改之下也,下面的底子也越来越厚,再往上加,裂痕就会出现,好像人体冬天的皮肤开裂,那是底子的原因,还有一些顽固的色,例如紫罗兰,不论你用多少白粉,多少年后她都会顽强地钻出来,在她曾经占有过的地方跳出来,绝不妥协,就不被覆盖,柔弱的名字却有这样刚烈的性子,水粉不能用刮刀,油画可以赤条条重新来过,或者完全覆盖以前的画面,虽然挫折感还是存在,至少能有补救的方法,只要你想,小时候学的都是技法,现在想来全是人生的道理,那时,总是觉得画轴长又沉,每每打开我得乖乖立在一端,双手把着润滑冰凉的轴,展开的过程中要非常小心,平衡,气息要均衡,不能有任何起伏较大的动作,更不能大声说话,中国画从欣赏开始,就得灭去火气,然后挂上沉沉的铜钩,伸起挂画的细竹竿,稳稳当当从高高的画镜线上落下,屏息,挺背,仰头几个动作,一圈画挂下来,人的气息也畅通,大冬天的鼻尖上会出细细的汗,这时候,青花瓷杯里绿茶已经落下,散开,宣纸也已经铺好,墨已经备好,墨香,茶香就这样融合在记忆中的空气袅袅荡漾着,

中国画需要阴润细流的空间,所以用细细的白纱半透明窗帘挡住淮海路上的嘈杂,只见帘外人们的鞋儿在无声地移动,谁也不需要我说舍么,因为那时候我是小孩子,但我会观察,我幸运我还有记忆,再后来去了新加坡,见到那些本应在立轴上,镜框里,扇面中的画儿孤零零赤条条,无力无望地粘在那儿,横陈着一片触目惊心的景象,埋葬在一望无际闷热里。面对着画卷上的绿点在增长,我毫无办法,四周滚滚的热让人无处安身,大海很美丽,可也无比残酷,那时候我只用逃到图书馆里去,触摸图片里那些快乐又自由的人们,想象着有一天能让她们进入我的画面, 绘画,在大部分人的观念里,到如今其实还是家里的一件摆设,在中国是那样,在西方这里老百姓的观念里也是这样,不必要去解释或纠正舍么,因为每个人都有绝对的权利在自己家里挂自己喜欢的东西,选择绘画作为终身事业本来就是一条磨难的路,身与心的双重磨难, 我的快乐就是能在绘画中寻找自己的快乐,在周围一片嘈杂的时候能够把自己隔离起来,一跃而入自己的艺术世界,在那里,没有人间的任何纷争,是真正的桃花源,慢慢微笑,其实真正从事艺术的人们都这样,至少我认为应该是这样, 一张画桌就是流金岁月,现世安稳,有这么多绘画大师的故居的在周围陪伴我,他们是张大千,林风眠,刘海粟,黄宾虹,张充仁...... 还有无数的文人墨客。 文/海上鹭鸶 |

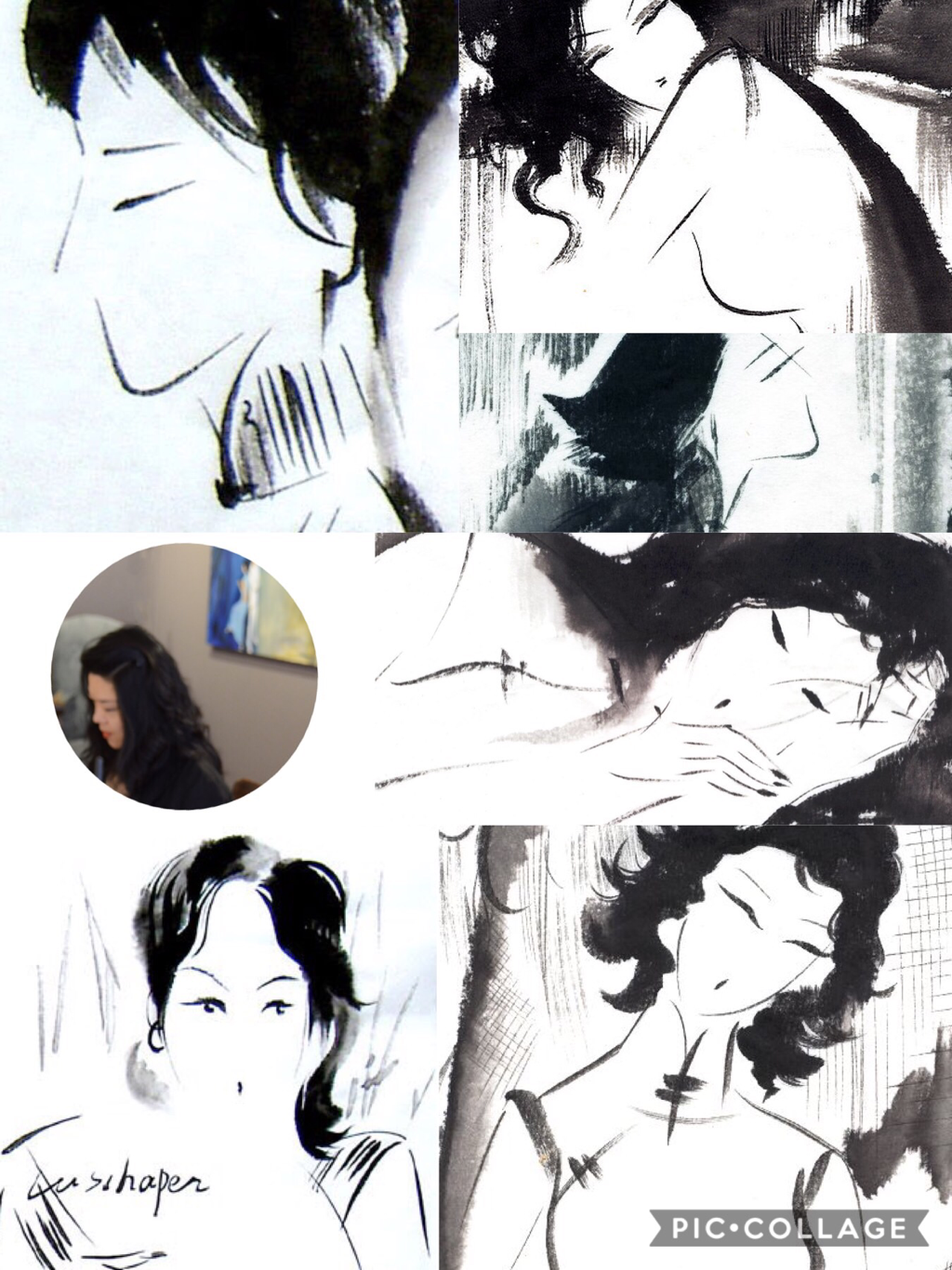

chinese ink 水墨

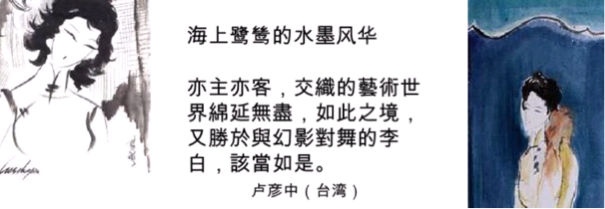

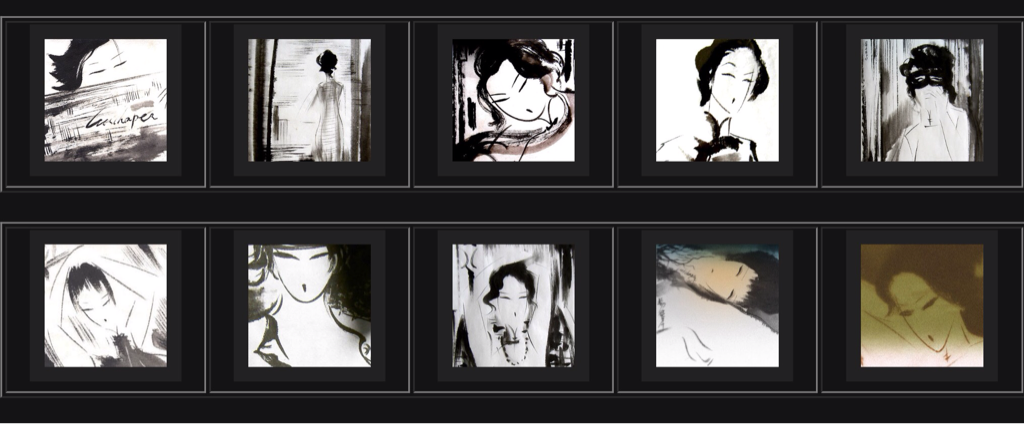

- 她追寻着前辈大师的足迹,滋养自己的同时又意外发现,中国的水墨画也能表达欧洲的风情与人心,甚至更真实、更深刻地展现文化上的精髓,所以有时她也用纯粹的中国笔墨与欧洲同行交流,招来由衷称许。 文/沈嘉禄

Chinese ink on Rice paper

|

央美时代,导师让我们每人选一位大家,同学们大都来自名山峻岭 ,石涛,黄秋园,龚贤……好是好的,却一个个处心积虑,唯有静静的金农奇巧又稚拙打动了我,冷冽清雅又敦厚,我成了班上唯一研习金农的人。

中国水墨画在宣纸上产生的痕迹是任何电脑都无法替代的,这需要多年长期的苦练,有点类似功夫。从国内带来的笔墨构成了海上画廊独有的景致,用惯了的画笔就像知晓彼此习性的老朋友。 武术泰斗王子平的外孙女,青春帅气的吴小高姐姐当年经常与年幼的我一起玩耍,教我压腿,打拳, 练功,可惜后来我扎进画画就停止习武。她修长挺拔的身姿刻在了我的童年记忆里,走入我的画中…… 那个年代,只有我这个天真的小孩给沉闷的人间带来笑声,有时候,深渊只是一念之差。 再美的笔触与色彩也抵不上自然的杰作,所以我更中意内心的风景。 |