|

二十年前,我还在上海,冬天的晚上,在室内在冷冷的惨淡日光灯下,陪伴我作画的是收音机里淳子的声音,来到了二十一世纪的今天,你出了一本书,书里有无数上海女子的身影,缘分又悄悄来到身边,以上文字选自淳子新书里我的一篇记录大城小事,半生缘续的小文,

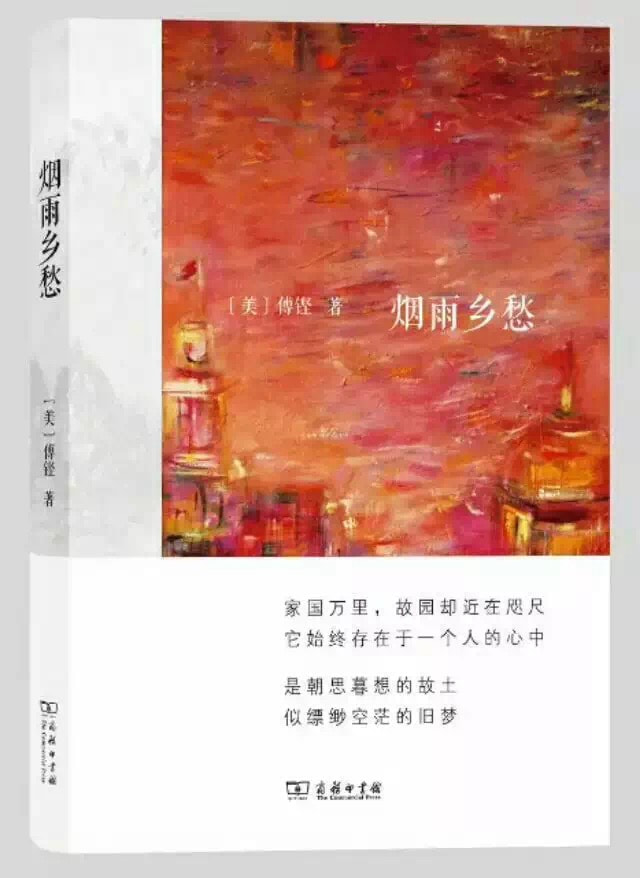

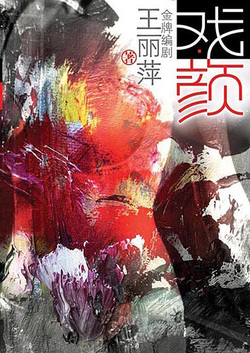

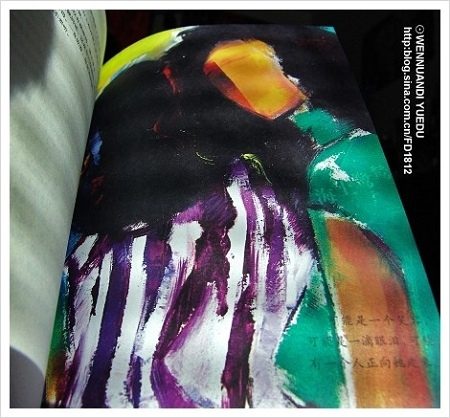

知名电台主持人、女作家淳子的《上海老房子里,点点胭脂红》,书中涉及的女性,或名媛淑女,或大家闺秀,或弄堂里的平常女子。如张爱玲、胡蝶、潘迪华、李丽华、郑苹如以及那些有名有姓但并不被大众知晓的、然活色生香的平民女子。建筑是一个时代政治、生活、文化和艺术的交汇点,这些都市女子居住过的房子,是她们生活的、生命的场,亦是她们情感历史的依托。本书可以视为一幅上海女子的“清明上河图”, 这本书的封面和主体插图均采用海上鹭鸶的油画,在书里夹有22幅彩色插页,满版的油画作品,随文还有黑白水墨作品作品的大约有8幅。 |

对人民广场,最深印象就是花鸟市场对面的展览馆了,那里举办过好多次海平线画展,集中了沪上中青年优秀画家的作品,在当时也算是前卫的,后来,大家都转到了南京西路上的新美术馆了,我倒是一直怀念以前小时候,那暗簇簇,那种温润的窗框,还有那些屏风,大家说话也是静悄悄的,火气也没有舍么,大家寒暄着,男人们摇着纸扇,扇面上开着金瓶梅,

记得在展览馆大门左手处,有一个摄影冲洗图片社,好像很多专业摄影的人都拿去那里冲洗片子,那时候的工作人员都穿着统一群青色的工作服,带着袖套,工作很认真,也很自尊,女人还是长波浪,虽然掩盖不了底下的势力与粗鄙,这一切好像上过腊的地板,腊磨没了,可质地还在,坏了,就拼贴一下,倒也是一种自给自足,后来的女人们开始,纹眼线,染黄头发,从形到意完全都走了尽了,

福州路上,黄昏的时候,也是人们下班的光景,金黄的暮色给每个人的脸上镀上古铜色,亚洲的女人怕黑,于是,尽量躲避着阳光,眉头也就紧了起来,哗啦啦的自行车,每个人朝着自己的方向而去,有些是真的憧憬,有些则是无奈,但是,都要回去的,那时候可没有钟点房,男人在路上看到小菜,也要买一把,希望今天老婆给一个好点的脸色,本来想用小私房钱买条鱼带回家的,可惜超出了日常的预算,多一事不如少一事,唉!这种日子过的,就好像心情好好上街,却被一只小飞虫干扰的厌烦,

那种气氛,光线在空气里交织着,颤颤巍巍,好像幸福一样,眼看就要到了手里,扑过去,却如走入雾中,纸上的月亮,依然在憧憬,

那是一种只有上海才有的味道,现在只有要一丝接近的味道,我就会寻过去,努力呼吸着,也许,这些只能存在我的记忆中,

然而,终究是回不去了。