|

连环影画

|

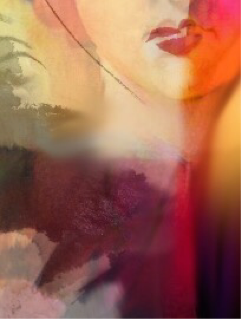

车站的光,仿佛小时在上海画廊透过白色的窗帘看外面的霞飞路,一样的光,不一样的路,一个充满期待与渴望,一个明朗宁静又温和。

|

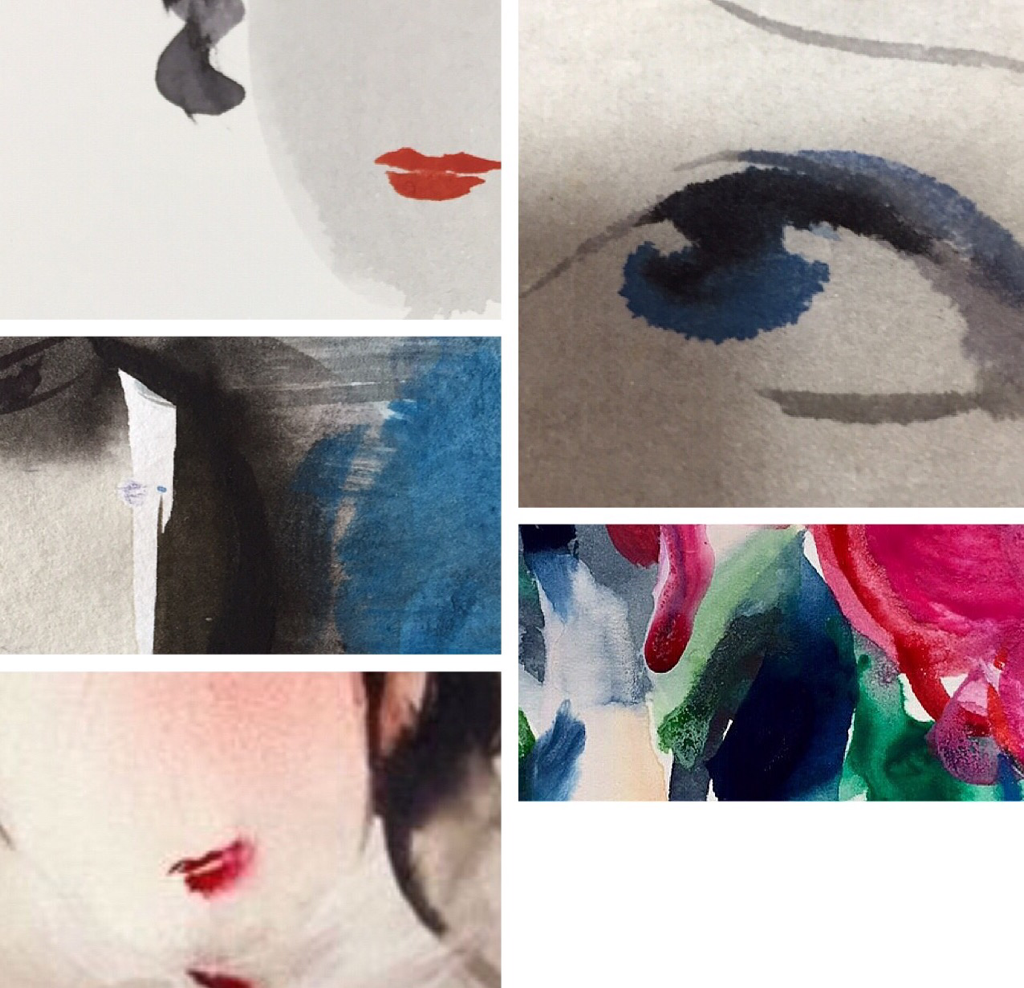

这一错过的,据说还是史上十大经典吻之一,这错这地真不是时候,喜剧的结尾让这出戏顿时甜蜜,促然间,樱桃落下,盖在了那雪白的画布上,不由分说,虽然已經記不起來伊個過往,但曉得不可以漠視這舊魂靈,模糊的輪廓,依然的色彩,謝謝你們為我留駐,那一本書,她借了去,就再也沒有還給我,我不喜欢别人向我借书,就像我父亲不喜欢别人问他借相机一样,,,,, |

|

上海记忆

最喜欢看城里的自然又是有轨电车,越古旧越好,她说,老早上海了五十年代,马路上还是有行驶着的有轨电车的,一种曾经有过但又远去的记忆,是一种从未属于的属于,欧洲的岁月就是这样新旧交错着,提醒着上海的过去,而上海却是崭崭新的了,她就像是一个急于独立的孩子,想早日摆脱家里大人的监管,青春年华,格心哪能定地下来,前面的天,是那么多姿多彩,而长大,成熟又是一件多么让人兴奋与期待的事体, 巴塞尔市政厅旁就有个"石库门",有轨电车是墨绿的,有着以前邮递员的亲切,而意大利米兰的有轨电车抹着实诚的黄,镶暗棕,电车驾驶员看到东方客格能欢喜有轨电车也是欢喜,虽然伊不晓得其中格缘由,这样也好,平添出无辜的美好,不是说愈简单愈快乐吗,那就让我们行那简单的快乐吧! 卢湾也好,黄浦也好,此刻,伊格心里奔的都是“前程”,哪里管地了“前尘”,阿拉着急有撒用,格就好像大多数男人看到漂亮姑娘,身体脱离了使唤,那是一眼办法也木有滴, 今夜,你想进一切办法把她锁在家里,就是不娘伊出去,侬讲我要对你唱首歌,可《最后一夜》的唱片还没来得及旋转,封套已被小姑娘一把抢去踩在脚下,还不甘心,要一折两断,没想到唱片还很坚硬,于是她冲到厨房拿起了剪刀, “侬不要再对我老调重弹了,你们上一辈的事情,我讲过多少遍了,我不要听,你再这样以后等你老了我再也不来看你了,你就守这这一屋子的老古董吧!“我帮侬讲过多少遍了,现在的社会讲的都是钞票,钞票,么钞票,一切才是空的,” 伊披头散发地跌倒在沙发里,旗袍的领子在撕扯中走了形,眼睛看着天花板,尽量不让眼泪流下来,,,,,,, 走不完红男绿女 看不尽人海沉浮 此刻该向她告别 ,,,,,, 伊把耳机套着,也不知道过了多久,仿佛小姑娘爱理不理地嘟哝出一句,,,,,“有些事情,你从来不懂”,,,, (不好意思,文章的结尾借用了马尚龙老师新书的名字,特此说明) 从新浪微博得知,卢湾从此消失,是信还是不信呢,虽然结果都一样, 海上鹭鸶 2011年10月 一转眼,又往冬天前移了一步,手指从肌肤上滑过,电视里的肥皂剧依旧在呜咽着,他要的只是一些人的气息,那些晃动的影子, 辗转反侧在夜色中,小学礼堂的中央变成了游乐场,人们在门口买票排着队儿入场,小人吊着刚线在屋顶上飞来飞去,戴着五颜六色的尖帽,上下穿梭在旋转扶梯里, 以前老师办公室门口的过道长廊上,摆上了几把藤椅,变成了喝咖啡的地方,那黑白相间的大理石地板,还是旧模样,往前看见那爬山虎还绿油油着一小块攀在墙上,后面衬着一面硃砂,喝咖啡的人们面前还是那一席操场,空气里隐约传来几声嘀哩嘀哩, 电影院好像还在,只是门面很小很小了,楼上那间咖啡馆还在吗?在街角的小洋房吃饭,昏暗的灯光下,里座着三位男子,一位很刘烨,白雾让人看不清他的眼睛,听他说着上海话,于是知道不是,他们唱的是《你怎么舍得我难过》三位都是有经历的人,窗外的梧桐树最贴心,常年在绿绿的光照下站岗, 楼梯上不那么协调地挂着周璇,上海不需要拼贴,这是一个天生蒙太奇的城市,能找到为感情而落泪的人少之又少了,成年以后,再次回到我出生的那个都市,仿佛从来就没有离开过一样,出租车司机照旧在和我聊天,只有从机场来的司机,才会和我谈起外国的事情,也是那样自然而然,上海,在轻描淡写中,看透这一切,很快,就忘记了那些不需要记住的, “福州路上,黄昏的时候,也是人们下班的光景,金黄的暮色给每个人的脸上镀上古铜色,亚洲的女人怕黑,于是,尽量躲避着阳光,眉头也就紧了起来,哗啦啦的自行车,每个人朝着自己的方向而去,有些是真的憧憬,有些则是无奈,但是,都要回去,男人在路上看到小菜,也要买一把,希望今天老婆给一个好点的脸色,本来想用小私房钱买条鱼带回家的,可惜超出了日常的预算,多一事不如少一事,唉!这种日子过的, 那种气氛,光线在空气里交织着,颤颤巍巍,好像幸福一样,眼看就要到了手里,扑过去,却如走入雾中,那是一种只有上海才有的味道,现在只有要一丝接近的味道,我就会寻过去,努力呼吸着,然而,终究是回不去了。 -------- 海上鹭鸶 2008 或许更久以前 又:以前的黄陂路南京西路是老早的上海图书馆,因为那时自己还小只能看图,所以很少去,跟着大人常去的是图书馆后面的老的美术馆,江阴路花鸟市场对面还有家上海图片社,童年时有一次发烧,就被送到在老的上海美术馆旁上海图片社顶楼的阁楼里,自己最早的参展之一也是在这个老的美术馆,还清晰记得那张画挂是在美术馆底楼右侧的离开柱子不远的地方,是当时自己所在的中福会上海市少年宫美术指导推荐的,那张作品的名字是《姐姐》,黑白的姐姐,再后来,美术馆又搬到到不远处南京西路上的新大楼里,自己出国前最后一次海派水彩联展就是在那里举行的,走了以后,上海就开放了,天翻地覆的变化,一切都商业化了,就像你形容的醉生也梦生,我们也就成了熟悉的被陌生人。 |