读者画评节选

|

曰曰在《上海老房子里点点胭脂红》书评中说道:“鹭鹭的画中的女人,没有五官,裹在斑斓的颜色里。女人,有什么样颜色的人生就有一张什么样的脸,创造者大概也舍不得下手定格她们的命运。”

是啊,虽然命运终究会被定格,但是我们仍旧希望再希望,想来艺术也是我们梦的一种,如果能给她们自由,那就让她们自由,这是我以前和现在都一直在赋予她们的,现在这个以绝对自由著称的国家里,自己也觉地荒诞,生来就自由的人们的呐喊发出的声音也和我们不同,好像摇滚乐,用了西方的曲,可是我们还是需要自己的词, 海上鹭鸶的海派画 七绝。赠画家海上鹭鸶 长天万里寄乡思,海上群英贺鹭鸶。欧水华云挥彩笔,丹青日夜照巴黎。 在上海长大的旅法女画家杨璐在网上成了博友海上鹭鸶 (http://blog.sina.com.cn/lus)。看了她的一些海派画作后,居然唤醒了笔者沉睡了二十年的诗情。也许是正像一个文明一样沉睡够了,便自己醒了过来,于是便有了文艺复兴。看到海上鹭鸶的油画顿时让我想起了我在欧洲观光时所感受到的巴黎人和佛罗伦萨人对于绘画的无限钟情:巴黎人会冒着凛冽的寒风雨雪在外面排着长队等候观赏新发现的印象主义的作品;而在佛罗伦萨我看到每天晚上会有一批画家在“市长广场”周围的大街上用彩笔绘成巨幅经典绘画,尽管他们知道绘画第二天会被汽车和行人抹去,但是画家们第二天晚上又会来到街上继续绘画;如此反复,就像希腊神话中的西西弗斯不断将巨石推上山顶,永不停歇一样。 看了海上鹭鸶在她博客上的各种系列的绘画作品后,总的印象是她的画作既有浓艳的西洋画色彩,又蕴含了中国写意画的含蓄和轻描淡写。有意思的是,她在博客上把自己的画称作为“海派画”。我想这里的“海派”至少有两层意蕴,一是代表了画家的故乡上海,因而代表了画家的思乡之情;二是她的画体现了“欧风东渐”,吸收了欧洲现代各种画派的风格。不过既然提到“海派”一词,有必要简单说一下它的来源。笔者的一位朋友复旦大学哲学系教授李天钢在其90年代的一篇论文“海派—近代市民文化之滥觞”中说,“‘海派’之称起于(清末)同光年间。时人对一批寓居上海,卖字鬻画的画师画匠名之曰‘海上画派’,或有简称者,曰‘海派’。当时赵之谦,任伯年,虚谷等人的画笔逸出‘四王’遗风,自成一家。更有吴友如等人不守家法,画洋楼,作美女头,绘风俗图,与传统的山水人物花卉毫不相干。”那时的“海派”一词是一种被看不起的贬称,直到后来吴昌硕才奠定了“海派”的地位。至于再后来“海派”又被用来描叙盖叫天,周信芳的京剧,那是后话了。 陈逸飞和陈丹青也都是上海人,也都受过西方油画传统的的洗礼,然而他们的画更多地体现了古典主义的写实风格,所以好像没有人称他们的绘画风格为“海派”的。海上鹭鸶的油画和水墨画之所以被称为海派画,笔者猜想,大概是她大胆运用了法国现代早期抽象派画家马蒂斯的色彩 风格–大块大块鲜艳而独特的耀眼色彩,常常是整块的橘黄色,粉红色和深绿色。比如本文展示的鹭鸶荷兰时期的画作《无言的歌》便充分体现了马蒂斯的影响。 笔者最喜欢她荷兰时期的几幅油画,那种用西方色彩和绘画技巧表达的中国味,中国风和中国神态融合得恰到好处,浓艳的色彩中映出了东方的秀丽和纯清,如《荷兰的月亮》,《镜中人》,《上海生活》和《无言的歌》等几幅都是我最喜欢的。淡雅的蓝色中透出了淡淡的忧郁。《无言的歌》一画尤其像法国画家马蒂斯的著名开创性肖像画《马蒂斯夫人》(又名《绿色条纹》(1905年),马蒂斯的原画右边是一整片的深绿色,左边是粉红色和橘黄色。马蒂斯将模特儿的形态简化到了关键要素,模特正视的姿态像一个偶像,那青绿色和橘黄色则代表了主人脸部的光线和阴影的界限。鹭鸶给歌手所画的肖像则明显的更为含蓄,然而也更为含情脉脉,乃至有点害羞;一幅侧面肖像则正好体现了那种“半抱琵琶半遮面”的羞羞答答,也更好地体现了东方人含蓄的美。 那幅荷兰时期的《来信》明显是处于走向“法国时期”的过渡阶段, 那大块的深红色和橘黄色,溶合了马蒂斯,高更和梵高的浓艳的色彩风格,显示了画家胸中燃烧的激情。法国时期的油画更为明显地受了后印象主义和马蒂斯早期欧洲抽象画派的影响。比如那张《蓝色的布鲁斯》一看就知道有法国后印象主义画家高更的风格,那女人脸上和手臂上深深的橘黄色同高更描绘塔西提人所用的色彩几乎如出一辙,但是那旗袍却是中国的,鲜艳而亮丽,一看就知道蕴含了柔和而明快的东方风格。背景则有点像早期抽象画派的风格,而那整幅画的焦点所在- 那深蓝的布鲁斯鸟的羽毛却令人一往情深,那蓝色可以说是海上鹭鸶所特有的风格,象征了神伤,无奈,以及神伤过后的激昂。这张画是所有法国时期的画作中我最为喜爱的一张,一如《无言的歌》是我最欣赏的荷兰时期的作品一样。法国时期另有一幅《无颜的青春》也可以说是融合了高更的后印象主义风格和康定斯基的抽象派风格,背景有点像康定斯基早期的即兴创作系列。从色彩上说,观赏海上鹭鸶的油画是一种视觉上的享受。 然而马蒂斯那幅《绿色条纹》刚问世时,人们却根本理解不了那种极度夸张的色彩,更有人将其比作是一种荒野的怪兽(Fauves)。当时的画评家居然没有看到马蒂斯不过是高更,塞尚和梵高等后印象主义画风的一种自然延伸。马蒂斯最受世人推重和赞赏的画作则是他在同一年创作的《生活的美好时光》(Le bonheur de vivre ),英文画名《生活的享受》(The Joy of Life)。那是一幅描绘人类牧歌般田园时代的作品,也是许多浪漫主义的文学作品所歌颂的时代。男男女女在金黄色的田园里纵情欢乐,吹笛,亲热,载歌载舞;背景中更有一幅马蒂斯著名的园圈舞缩影。笔者在这里提起这幅画是想说明,西方的许多名画都运用了宗教,历史和文学作品中的题材来表达画家的理想和祈望;而感觉上鹭鸶的油画大都围绕人物画展开,因而在绘画的题材上似乎还有很多开拓的余地。 鹭鸶的水墨画可以说是一种很有气派的大写意,把国画中的写意风格发挥到了淋漓尽致的境界。这种大写意差不多除去了人物脸部的多数细节,只留下一个轮廓。同时杨璐的水墨大写意也保持了她的油画中的用色块象征人物脸部的风格,只不过在水墨画中,空白色代替了橘黄色,从而使得意境显得更加含蓄,更加琢磨不定。比如那张命名为《靠》的水墨画,便让观画人摸不清画中人的情感,是忧郁,是感伤,抑或是感慨? 在日趋机械化的现代社会中,个人不过是默默大众中的一员,个人的特色细节对海洋一般的陌生的芸芸大众而言,似乎显得无关紧要。就像法国象征主义诗人,现代派文学的预言家波德莱尔在描写毫无目的漫游大都市街头的“逛街人”(Flaneur)时所说的: “人群就是他的领域,就像天空是飞鸟的领域,海洋是鱼类的领域一样。他的激情和信条就是与人群融成一体。对一个完美的逛街人来说,就象对一个充满激情的旁观者来说一样,居住在群体之中,居住在所有沸腾,运动,不断变化和无穷无尽的事物之中,是一种巨大的快乐:尽管你不在自己家里,但你却感到随处都是家;你看到每个人,你处在每样东西的中心,然而你却隐身于所有人。” 现代画家在某种意义上也成了隐藏自己身份和真实情感而观赏万花筒世界的一位“逛街人”。马蒂斯的人物画像简去了人物的大多数细节,《马蒂斯夫人》是如此,另一幅分别画于1909年和1910年有两个版本的著名五人群舞画《舞蹈者》则更是这样;人物只剩下了轮廓和色彩。鹭鸶的现代派油画似乎比马蒂斯走得还要远,连脸部的鼻子眼睛也都隐藏了起来。笔者在纽约工作和生活的经历中遇到的各种人物都证明了,越是在现代文明大都市里生活久了,个人就越是不愿意随便流露自己的真实情感,不要说碰面时“你好吗”的问候纯粹是客套;朋友间也不轻易流露真情,更不用说还有很多人就没有真正的朋友。在笔者看来,海上鹭鸶的油画和水墨画中大写意风格便是反映了现代都市人隐藏自己真情的内心,因而我想她的画也只有在文明大都市里才有震慑人心的市场。 作者 傅铿 |

Love your art--evocative of Old Shanghai, with a modern twist! The portrait on the cover of our book is my mother in 1950.

读鹭鸶的博整五年,她的博客《画上海、影欧洲》,是开博至今,最常读、也最爱读的。去上海前,翻看五年前自己的一篇博文《早安,上海》,看到鹭鸶曾留过一段评论:“上海的早晨,这个地方,同一个角度,看潮起潮落,我离开上海的时候,这个角度的对岸浦东还是一片空旷,只有一艘小火轮在孤独的江面上,太感慨”。那时,鹭鸶还在欧洲;两年前,她回到了家乡,延续着自己对故乡的爱…… 不曾谋面,却依然能从鹭鸶的字里行间,感受到艺术家内心的安宁、平和与纯净,其绘画、文字、摄影,予人超脱之感。绘画中常见的蓝调、形意卓然的欧洲影像,个人尤其喜爱。也因此,专程而来,未约亦来,在或不在,皆欢喜。不出所料,我们错过了。海上绘,只短暂停留,眼到之处,每个细节都温馨传递着精致与优雅,这就是一个艺术家的魅力所在吧。 文/星光 麼畫中的女人要有五官?" 一看到標題,馬上想到的是另一個標題。

李後主的「深院靜,小庭空,斷續寒砧斷續風。無奈夜長人不寐,數聲和月到簾櫳。」整闕詞不見「孤獨」、「憂愁」一類的字眼,卻滿滿是深刻的思念和孤獨身影徹夜的清寒。 鷺鷥的話,我覺得只是含蓄、客氣的語言,"讓她們自由"。換做我來說,鷺鷥筆下的不再是「一個女人」或「一個女人的心境」,鷺鷥筆下的是「意」、是「境」。 以前讀書的時候,有一個教邏輯思考的老師開了一門美學課程,到現在我依然深刻記得有一回他要我們證明藝術作品的意境給他看,他說「意境在哪裡?既然不能證明,就不存在,不然,你拿意境給我看」。深刻記得這件事情,是因為很難以相信這樣見地的人竟然可以開授美學課程。 要描繪客觀世界,不難,只要假以訓練。要透過描繪客觀世界,表現內心世界,難。鷺鷥的畫,更難,正因為沒有五官,在本來應該存在處以其他客觀可及之物取代之,又能在藝術作品的世界中鮮活存在,而再現其意與境。難難難,要我說,只有一個字「嘆」! 為什麼要有五官?正因為無,而其無又能實有,而彌足珍貴。 文/ Winter Waits (冬天維持) 李白的「對影成三人」是「月既不解飲,影徒隨我身」,為主的依然是邀酒舞歌的李白,不願獨酌的李白化出二個同伴一起飲酒做歌。

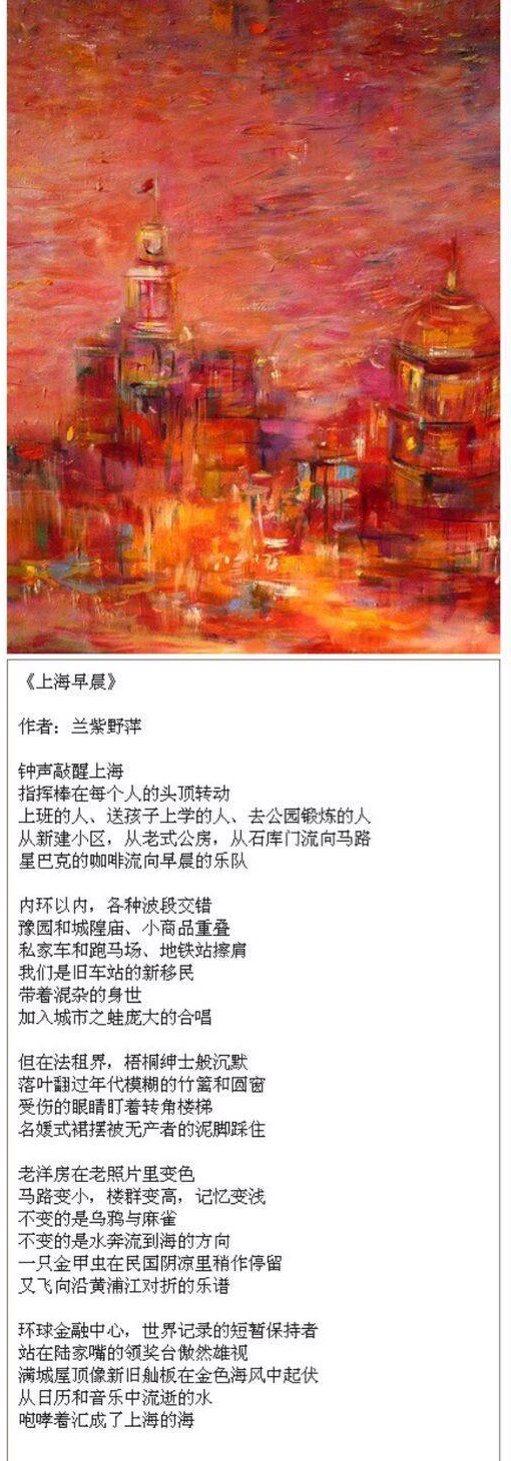

(《上海早晨》, 作于2011年春天)

笔者特别喜欢鹭鸶那幅在2011年所作题名为《上海早晨》的油画。它带有浓重的晚期印象派的风格,那些建筑背后大块大块的绚丽色彩,既是象征华丽的云彩,亦可代表晨曦初露的浦江之水,抑或是在渐渐明亮的晨曦和逐渐隐去的华灯之间一种光与影的交响曲,让人分不清到底是旧梦的终结,还是新梦的开始。这种美感上的含混和朦胧给人一种难以言喻的沧桑感;既有对于往昔的念念不舍,又怀着对于现今的珍惜和感恩。那初放的晨曦又染红了外滩的建筑,使整个画面沉浸在一片粉红的朦胧之中。这种朦胧经由眷恋故园之情的渲染而渗透到画面的每个角落,从而把画家的乡愁用夸张的色彩展现了出来。《上海早晨》的含混和朦胧也绝妙地展现了一个大都会万花筒般的幻景,也即兰紫野苹的同名诗歌中所吟唱的“城市之娃庞大的合唱”。作为一个同样在上海生长,又在海外远游多年的双重异乡人,笔者观赏这幅《上海早晨》时所涌现的那种五味俱全的激动之情正是来自于整个迷蒙画面的含混之美;当年燕卜逊所讲的七种含混仿佛都凝聚到了同一个迷幻的景观之中。鹭鸶在新加坡时期还创作过一幅题名为《上海外滩》长幅油画,但是它给人的“山雨欲来风满楼”的阴沉感受很像张爱玲小说《倾城之恋》中抗日烽火之下的一段恋情。从《上海外滩》到《上海早晨》,鹭鸶的绘画人生也已经走出了阴云密布的海湾,进入了一个晨曦之彩色锋芒初露的海港。 |

(《苏州河》)

蓝色可以说是鹭鸶绘画中的一种主色调。从多年前的《蓝色的布鲁斯》,《倾城之恋》和《镜中》,一直到荷兰时期就开始创作,到2011年才最后完成的《苏州河》,蓝色都在鹭鸶的画面中占据了核心的位置,是画面中的一种主导色调。蓝色所透露的是一种淡淡的忧愁,既是对心中梦想的希翼,也是对人生梦想难以把握,并且转瞬即逝的怅惘和忧伤。不过那幅法国时期的明快靓丽作品《尼斯咖啡馆》应是一个例外,那幅画中的轻快的淡蓝色是透明的,配上紫红的桌椅和金黄的阳光,是一种人们把繁琐的俗世置之度外的休假之时欣快心情。然而,如果说对往昔和家园的回忆往往也呈现为一种梦幻般的色彩,那么鹭鸶画中的蓝色还代表了乡愁的色彩。就像蔡琴的那首忧伤之歌《蓝色的梦》所吟唱的:“ 昨夜的一场蓝色的梦 / 梦中的一切多迷蒙 / 只记得一片蓝色的雾蒙蒙 / 在蓝色雾中失去你影踪。”

《苏州河》是一幅接近于现代抽象画派色块感受的画作。它用了大块大块的蓝色来刻画苏州河的潺潺流水,让人可以鲜明地体会到一位漫游世界的画家的浓重“蓝色的乡愁”;画的中央是一对恋人的大半身模糊衣着以及紧贴河边的两双脚,他们被有意地放大,然而消不留神又会被忽视,画家仿佛要用一种放大的含蓄和隐晦来反衬现代忙乱的生活中匿名芸芸众生的渺小。观赏者看不到他们的上身,但可以猜想他们忙中偷闲低头凝视着蔚蓝色的苏州河,心中说不定飘过一种迷惘的茫然之感,或者也许是飘过一种转瞬即逝的欣悦之情。但这种“蓝色的乡愁”又由右下方的一片道路上的车流构成的“橘黄色的兴奋”所补偿了。这样的风景画相对而言没有立体的深度,因为画家所注重的是借助于景物用各种形状的色彩来表现某种难以言表的心情和思绪。

整幅画在总体上所显现的那种色彩交混仿佛是体现了一个始终是“人在旅途”的画家的匆忙之感,或者如美国人常说的那种“Hectic”的感觉,每个奇异之地在人的印象中所留下的混响曲(Medley),或者是如波德莱尔所说的一个逛街人在街上的人群中所感受到的万花筒般的,变化无常的梦幻景象(Phantasmagoria),大都会中的人群犹如是“一面巨大的镜子,或者说是一个有意识的万花筒,万花筒的任何震动都会复制出丰富多彩的人生千姿百态。”或者如本雅明所说:“人群是一层面纱,逛街人戴着这个面纱沉思着他所熟悉的城市,把她幻化成了一个梦幻景象”。(Walter Benjamin: The Writer of the Modern Life, 2006, 第40页)顺便说,鹭鸶的博文也几乎是清一色地体现了这种万花筒般的幻景:这些博文常常是包含着一股股浓烈的世界公民的感受,同时又混合着最新鲜的文化风味和百年的陈酿,又像是一个很时尚的提包里装着一批精致的古玩。

那幅法国时期的作品《上海弄堂》也用了大量鹭鸶绘画风格所特有的蓝色,但那幅画则是我所看到的鹭鸶关于上海的作品中最为抽象,最具表现主义的色彩大写意风格的一幅了。初看《上海弄堂》竟给了我一种看了希区柯克的恐怖电影之后的感受。画面上很难找到现实之中的上海弄堂的影子,只感到黑暗中一个像是低头沉思的独行者迷失在一个没有星星的深夜里,心潮之中可能仍有那些鲜红色,橘黄色,深蓝色和淡蓝色所分别象征的激情,渴望,忧郁和怅惘在翻滚,那些色彩正是从独行人的视线下所散发出来。

(《上海早晨》, 作于2011年春天)

笔者特别喜欢鹭鸶那幅在2011年所作题名为《上海早晨》的油画。它带有浓重的晚期印象派的风格,那些建筑背后大块大块的绚丽色彩,既是象征华丽的云彩,亦可代表晨曦初露的浦江之水,抑或是在渐渐明亮的晨曦和逐渐隐去的华灯之间一种光与影的交响曲,让人分不清到底是旧梦的终结,还是新梦的开始。这种美感上的含混和朦胧给人一种难以言喻的沧桑感;既有对于往昔的念念不舍,又怀着对于现今的珍惜和感恩。那初放的晨曦又染红了外滩的建筑,使整个画面沉浸在一片粉红的朦胧之中。这种朦胧经由眷恋故园之情的渲染而渗透到画面的每个角落,从而把画家的乡愁用夸张的色彩展现了出来。《上海早晨》的含混和朦胧也绝妙地展现了一个大都会万花筒般的幻景,也即兰紫野苹的同名诗歌中所吟唱的“城市之娃庞大的合唱”。作为一个同样在上海生长,又在海外远游多年的双重异乡人,笔者观赏这幅《上海早晨》时所涌现的那种五味俱全的激动之情正是来自于整个迷蒙画面的含混之美;当年燕卜逊所讲的七种含混仿佛都凝聚到了同一个迷幻的景观之中。鹭鸶在新加坡时期还创作过一幅题名为《上海外滩》长幅油画,但是它给人的“山雨欲来风满楼”的阴沉感受很像张爱玲小说《倾城之恋》中抗日烽火之下的一段恋情。从《上海外滩》到《上海早晨》,鹭鸶的绘画人生也已经走出了阴云密布的海湾,进入了一个晨曦之彩色锋芒初露的海港。

鹭鸶的《上海早晨》也让我想起了米开朗琪罗的石雕《晨》。《晨》的形象是一位青春少女的斜躺人体,全身丰满结实,焕发出青春的活力和光彩。她仿佛是象从迷朦的睡梦中艰难地苏醒过来,表情中只有痛苦而没有欢乐。她的表情像是在告诉人们,睡眠是多么的甜蜜,梦境飘渺又奇妙,而醒来则必须面对丑恶的现实和生活中的烦恼与劳苦。《晨》所塑造的是一种欲醒而未醒的迷朦神态,犹如在刚从不安的梦中被惊醒的瞬间,对即将逝去的梦境万般的难舍难分。同样,《上海早晨》也呈现出一种似醒非醒的昨夜的朦胧梦境,然而鹭鸶的画则更多地展示了一位周游世界的游子重回故园时的兴奋和喜悦,同样散发出青春的活力和光彩,同时又饱含着一个生于斯,长于斯的画家的深深眷恋之感。只是长年居住在国外的经历和感受使得画家在心底对故园仍然有一种陌生感,另一方面日新月异的城市景观仿佛也让人从心底里难以区分梦境和现实,欣喜与心酸,激动与伤感,期盼与怀旧,笑声与泪痕,乃至分不清晨曦与黄昏,日出与日落。

就绘画风格而言,《上海早晨》会令人自然而然地联想到莫奈的那幅《卢昂的教堂》,同样是多种色质层次的晨曦之光映照之下的淡红色或灰黄色的朦胧,同样是饱经风霜的古老建筑的沧桑印象;但《上海早晨》的色块和线条则远为的细腻,柔和,乃至温馨,而不像莫奈的画那么粗旷,苍凉,乃至野性。《上海早晨》也令我联想到莫奈的《圣乔吉玛姬奥的黄昏》,落日映红了大片的海面和天空,教堂的悠长影子被轻轻的海浪所冲碎;但它体现的仍然是一种阳刚之美,《上海早晨》则蕴含着一种东方的温柔女性之美。

总之,《苏州河》和《上海早晨》渗透着一个世界公民的丰富多彩的文化感受,再加上一个东方女画家的后现代的乡愁。它们的共同特点是对于一个日新月异的大都会万花筒般的梦幻幻景之感受,都有一种体现一个现代人多种情感的含混和模糊不清;同时两幅画都有一种强烈的游动感,一种瞬息变化的梦幻之感。然而如果说有些人的梦是奇异而明晰的,讲述着情节分明的故事,那么世上更多人的梦则只是一种含混朦胧的感受。十九世纪后期的法国画家亨利。卢梭的那幅巨大的《梦》属于前者,它明晰地讲叙了一个丛林中美人与野兽的奇异而浪漫的故事;鹭鸶的风景画则表露了对于大都会千姿百态之风貌的一种梦幻感受。《上海早晨》的含混与朦胧总体上是明快而欣悦的,《苏州河》的透过画家的面纱则体现了含混的凝重和乡愁。

加载中

印象

|

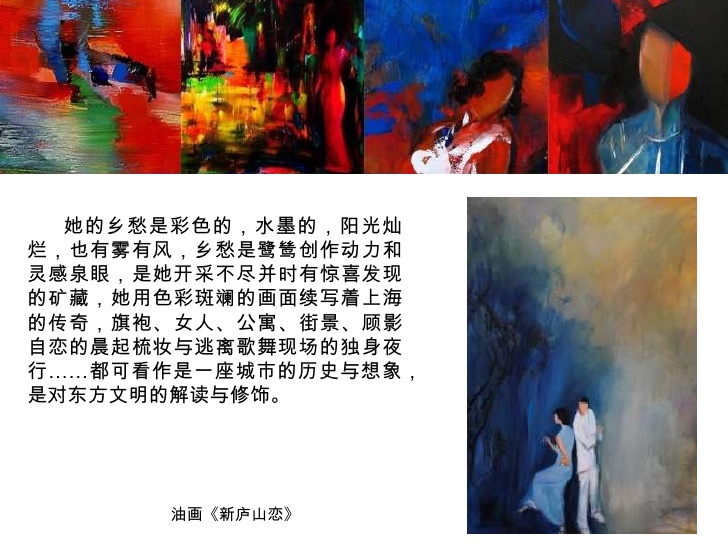

陕西日报 她从东方走到西方,在踏过南洋到欧洲的足迹中,她用中国女性 的温婉阐释东方的美丽。她享誉上海的出版界、美术界、新闻界乃至 网络世界,但人们欣赏的不是她的前卫与不羁,而是它用斑斓的色彩, 淡然的态度延展的生命本真。她是“海上鹭鸶”,在水墨的背景中, 轻轻展翅,一席白翎,美得纯洁,舞得认真。 杨璐,以一种上海女子的态度阐释生活的女画家。她的艺术简历 好似一段长期的中西艺术交流历程,充沛而脚踏实地。而她的画作则 像是叠拼的心灵,在明暗交替,混沌清晰中折射不同女子的生活传奇。 她说“女人的天赋之一在于,可以把自己粉碎,也可以在一分钟里重 新黏合。”这个天赋可不是人人有之。 这只海上的鹭鸶,走过许多的城市,从阿姆斯特丹到慕尼黑、从 普罗旺斯到布达佩斯,然而她最深的眷恋却是上海,在她的博客中这 样写道:“这是一座我出生的城市,这是一座我迷恋的城市,每一块 石砖上都留下了脚印。本来就不是浮起来的叶子,那是一杯浓茶。我 用15年的时间,绕了一大圈以后来消化,来爱这座以前自己不屑一顾 的城”。 这样的女子对于城市有独特的品鉴,与她的对话源于艺术,却定 格在各自的城市。城市承载着历史,表达着态度,演绎着故事,给艺 术以底蕴,给思想以灵魂,不论是风华如上海,还是厚重如西安,大 抵如此。 本报记者通过互联网对她进行了越洋专访。 杨璐说西安: 问杨璐如果让你用颜色来代表你心目中的西安和陕西,你会选用 哪种?杨璐直率地说我会使用一大块坚定的黄,上插一朵坚毅的蓝。 记者:你对西安这座城市的印象怎样? 杨璐:西安对我来说更像是一个久远而熟悉的梦,虽然我还没有 到过这个历史文化古城,但它的盛唐气象早已牢牢地扎根在海外游子 的心里了,它给我们一种大国的底气。今年5月上海将举办世界博览 会,世博陕西馆将以秦岭山水、华清池等元素来体现盛唐文化,表达 “昔日皇家宫苑、今日百姓家园”的陕西美好城市生活,我希望到时 能在家乡体验底韵深厚的人文长安之旅,更希望不久的将来我能来西 安真切地感受古都的悠久和大气,并和西安的同行们切磋交流。 记者:对上海世博会陕西选择的表达方式你是怎样看的? 杨璐:长安的厚重给予所有华夏子孙一种无畏的勇气,她在长达 千年的城市文明演进中有着不息的强大内在动力。这是一种内省力量 焕发的生机。我很敬畏这种源自千年的文化基因。我认为陕西的表达 应该是一种天人合一的精神体现,在一种人与自然与历史的和谐中体 现的文明与进步。而秦岭山水和华清池恰恰表达了这样的精神。一座 横亘中国版图的山脉,她区分了中国的南北,在一片原始的苍茫中表 达着最苍翠的气息,这种气息应该是一种不绝的动力吧。想象这种大 气,我会心动不已。而对于华清池,我总会首先将它印象化为皇家的 爱情,在那盛世的时代,一个珠圆玉润的女人和一个执掌大唐江山天 子的浪漫。这种浪漫弥漫着闪闪发光的浮华和不可一世的荣耀,但却 在残酷的现实前被击打得粉碎,唯有用最美丽的诗句去弥补这不完美。 记者:艺术历来是世博会的重要元素,作为一名海派女画家,你 如何评论西安这座城市和它的艺术? 杨璐:就像上海滋润着我的艺术一样,西安也用它独特的氛围孵 化着众多的艺术。这是具有不同潜质的艺术底蕴,上海在流光溢彩的 色彩中演绎传统与时尚,多情与无奈。而西安在厚重的历史中,播撒 着大气与高雅,铁骨与柔情。走过世界上许多的城市,但凡印象深刻, 不是因为美丽,而是因为她们都具有独特的气质,这种气质会定格成 某个画面,抑或是某种色彩,挥之不去。这种气质会像一种磁场,吸 引你,并让你在这个场中被感动,西安有这种与生俱来的气质。 记者:在你的油画中,你很喜欢用蓝红黄绿这些饱和度高的色彩, 如果让你用颜色来代表你心目中的西安和陕西,你会选用哪种? 杨璐:我会使用一大块坚定的黄,上插一朵坚毅的蓝。 杨璐说上海: 2009年,自己终于回到久别的故乡上海,和家里很多很多以前自 己用的文房书画工具再次相会,还有那么多的砚台,相机和印章,那 一刻,我知道自己是谁,沉睡在血液里的使命感都被这些旧物件唤醒 了。 记者:近年来你旅居海外,走过很多地方,最喜欢的是哪个城市? 杨璐:最喜欢的当然是我的故乡上海。因为有太多回忆,太多感 受,太多的爱,需要用一生来描绘和表达,上海让我重温生活的味道, 脱离生活的艺术不是我要的艺术。 记者:从你的油画中能感受到西洋油彩色块和中国水墨线条的有 机结合,往往背景是抽象斑驳的色块,而凸显出来的人物却有着具象 精确的线条,正是这些婀娜多姿的中国式线条将上海女子的内心通过 体态表现了出来。只是,你画中的女子都隐去了五官,这样处理是为 了留出更多想象空间还是为了达到其他的效果? 杨璐:我画的上海是我心中的上海,画面中的她们,有些来自我 的记忆,有些来自某些熟悉情境的再现。画中人没有脸,是因为我不 喜欢太满的东西,隐去的人物面部表情一方面客观上能给观者更大的 想象空间,另一方面主观上让图像剥离了现实具象,就更容易抵达我 内在的心象,她们面目模糊,却都着东方旗袍,或寻找,或挣扎,或 痛苦,或自赏,或思念,她们是我个人情感的寄托。 记者:你现在是荷兰——上海———北京等几地奔波,不同地域 的艺术氛围对你的创作又有什么样的影响? 杨璐:在西方,你做什么,如何做,是没有人会来干涉和随意评 论的,尤其对艺术,每个人都有自己的选择,没有好坏,只有不同, 于是你就获得了巨大的心灵自由,同时因为环境的巨大差异,一系列 的文化裂变,使你开始有机会了解自己的故土,探索自己的内心。20 09年,自己终于回到久别的故乡上海,和家里很多很多以前自己用的 文房书画工具再次相会,还有那么多的砚台,相机和印章,那一刻, 我知道自己是谁,沉睡在血液里的使命感都被这些旧物件唤醒了。20 09年末我来到以前就学的城市——北京,天空比我记忆中任何时候都 蓝,高远又透亮,我深切感受到北京艺术气场的得天独厚。不知道在 北京的天空下,自己的绘画又会有怎样的发展,形成何等的气魄,真 的很期待。 杨璐说自己: 我要做的就是在驾驭东西两匹骏马时掌握好缰绳,有时候走彼岸, 有时候却被马掀翻在地满身泥浆,希望通过每一次的尝试和失败,学 到更多的经验。 记者:从你早年的绘画中可以看到前辈大师林风眠的影响,但后 来的创作越来越注重象征性和个人化,上海旗袍女子题材已成为你独 特的标识,这种变化是如何形成的? 杨璐:我16岁考入上海大学美术学院,而后又在北京中央美术学 院学习,我曾执著地研习与追随林风眠先生的艺术风格,他对东西方 写意艺术的深刻洞察和贯通感悟深深地感染着我,当时的赵葆康老师 看了我的一些画后说:“林先生和你不是同一个时代的人,他的经历 和时代背景都和你有很大的区别,你应该画属于你自己的感受。”我 听了既高兴又难受,高兴的是,终于醒悟原来自己也是重要的,痛苦 的是,我该如何找到属于自己的感觉。1995年我离开上海,远赴东南 亚,举办了几次个人彩墨画展,但商业上的成功并没有给我带来心灵 的解放。在艺术沙漠新加坡,市场操纵着每一张画面的尺寸和风格, 这是很痛苦的绘画方式,完全没有自我,只需要技巧。 记者:你找到属于自己的感觉了吗? 杨璐:是的。但这是在我离开南洋来到欧洲之后。在印象派画家 留连的法国诺曼底,阳光与云彩的交替,莫奈在这里把鲁昂大教堂和 塞纳河谷的每个刹那都变成了永恒。2001年,我去法国南部的普罗旺 斯和意大利翡冷翠的托斯卡纳地区沿途旅行,那儿的阳光与诺曼底相 比,更为耀眼夺目,普罗旺斯让我懂了凡高,也找到了更能打动自己 的东西,站在米特拉斯特狂风劲吹的乡村和荒野,处在漫山遍野的罂 粟花海里,让我有了从来没有过的色彩表现欲望,让我看到了期待已 久的激情。我马上画了一系列的旅途景色,色彩也是在那时候一下子 变得鲜亮起来,我以为,我会这样“甜美”地走下去,但是很快我也 发现,这也是阻止自己往前走的障碍,因为自己对这片土地的感情和 依恋永远也比不上当地生长的画家们,这是别人的风景,如果仍然陶 醉在表象的光线和色彩中,技法再熟练与完美,也无法深入灵魂,自 己永远只能是那个看风景的人,我要表现自己内心的风景。 记者:那你是如何跨过这种羁绊找到内心的风景? 杨璐:我选择远足旅行,我去奥地利阿尔卑斯地区,维也纳和德 国的慕尼黑,柏林,德累斯顿等一些城市,看到了大量心仪已久的康 定斯基,保尔克利等表现主义大师原作,与以前只有通过教科书、画 册等了解的西方各阶段重要作品和美术史面对面,我再次问自己,除 去一切外界因素,回到原我,自己最爱的是什么?德国之行让我深深 地明白了自己,只有表现内心深处那些最深刻的记忆和感受才能真正 找到自我,才能通过绘画来表达自己,我发现,上海原来始终是自己 魂牵梦绕的地方,故乡一直在呼唤我,我无法忽视这种强烈地感召, 我决定为自己而画,虔心投入自己的内心世界,画自己无法忘却也无 法更改的记忆。以前自己还没有能力发现对上海的爱,不断地迷失, 做着技巧的奴隶,在欧洲,我比任何时候都强烈地意识到,自己是中 国上海人,用自己的绘画与人交流,对自己的文化身份的正式确立, 这是我心理和创作历程的重要变化。 记者:创新意识和个人风格是成熟艺术家都要面对的一对矛盾, 无论是水墨还是油画,你的“上海女子”符号在观者眼中已经有了很 好的识别度,你会如何在坚持个人风格的同时开拓创新?又如何结合 西方光影色技巧,去进一步发挥东方笔墨气韵的独特表现力? 杨璐:在自己没有来欧洲前,并不能完全体会我们东方线条的美 丽,在西方因为水土的缺失,水墨更显出了她独特的美。而比起来自 中原文化的画家,我又感觉自己是无论如何都达不到他们那种一出手 就非常中国的状态。我想这于我反而获得了一种自由,就从自己从小 到大生活的那个都市汲取养分,我要做的就是在驾驭东西两匹骏马时 掌握好缰绳,有时候走彼岸,有时候却被马掀翻在地满身泥浆,希望 通过每一次的尝试和失败,学到更多的经验,至于未来会走出一条什 么样的路,还是听从冥冥之中的安排吧。 记者:在架上绘画之外,有没有尝试其他的艺术表现形式? 杨璐:在绘画之余我也在影画结合、图文结合等方面做了多元化 的探索,幸运的是我有幸得到上海一位知名摄影家的热切肯定和积极 鼓励。摄影的使用,使得自己的绘画语言更为纯正和突显个人情趣, 我认为艺术的媒介和手段都不重要,如何表现自己的内心的疑问和困 惑才是最最重要的,图像与绘画,装置,乃至文字的结合都是自己情 感表达的手段。 记者:近年来中国当代艺术受到国际市场的追捧,作为一个70后 的当代女画家,你怎样看待商业成功和艺术成就之间的关系? 杨璐:如今西方对我国文化艺术的了解缺了很大的一个口子,西 方人看到传统,看到今天,却忽略了我们在改革进程中走过的路,如 果对过程不了解,也就不会理解,于是面对中国艺术的判断容易教条 化,格式化,面具化。我们需要反思的是:艺术不应该是某一时代的 政治工具,也不应该是为迎合某种趣味的畅销商品,更不应该是大量 解释在先的观念道具。我不喜欢一窝风的东西,我觉得艺术除了宣泄 个人情绪和表达个人主张外,还是需要唤起一些对人间美好情感的向 往的。商业的成功不代表艺术的成就,艺术成就需看个人对自己的要 求和领悟,还需通过时间的严格检验。 杨璐(海上鹭鸶),上海人,先后就读于上海大学美术学院和北 京中央美术学院,1995年赴东南亚举办个人画展并成立个人工作室, 2000年赴法国与荷兰艺术创作与生活,作品分别在新加坡、日本、法 国、荷兰、德国等地展出,在欧洲创作的上海表现主义SHANGHAI EXP RESSIONIST绘画系列多以上海女子为灵感和载体,2007年与上海籍女 作家、电台主持人淳子合作的《上海老房子里,点点胭脂红》(上海 辞书版)一书容纳了历年创作的31幅油画作品,常年在上海文艺出版 社《上海壹周》上开设图文专栏,目前居住和工作在欧洲荷兰,法国 和上海,北京等地从事当代绘画,影像和装置艺术创作。 (本报记者 沙 莎)

|

|

人间八月云:

海上鹭鸶是我喜欢的画家。她的画中人物面部常常是空白,留白是让人们去想象画中人的表情。不同的心情想象出来的表情不同。另层含义是,在广大的背景中,人的表情其实是多么的渺小。 Souyoo;

回忆中的往昔,没有了细节,只剩下了轮廓;回忆中的自己,想不起那时的容貌,只留下了衣、影;回忆中的故事,没有了当时的爱恨嗔痴,只留下了经过本身。 lin;

非常怀念上海过去的优雅与时尚,上海的女子是这个城市一道亮丽的风景。今天的上海尽管仍然时尚,但不再优雅。你的画展示并重现了过去的上海,谢谢。 靳晓芒:作品很赞,喜欢你这种有水墨韵味的画风,朦胧的轮廓,艳丽的色彩,表现出女性的柔美和华丽,很上海,也很法国。

|

Jysl;

世界上有很多小镇,镇上有很多咖啡馆,你偏偏走进了我这一座,每个城市对于出生在那里又离开那里的人,都是日落的时分,遥远的影像间离后,如同身边的夕阳,晕染的温暖包围着,无边无际,相对而坐的咖啡袅袅上升,不急不徐。只是我们偏偏出生于又离开了上海,所以,习以为常的不经意中,看到鹭鸶的画和照片时,就寻着那种味道,走进了她的咖啡馆。关于上海,鹭鸶画过一些女子,三十年代的优雅,看不到的脸,即便有,我也看不到,喜欢的是那些色彩和韵律及其背后的“感觉”。很不张爱玲的说,与其欣赏旗袍静止在沉香中,不如看她在城市中隐形的施施然; 明明;

“画上海,影欧洲”是海上鹭鸶艺术创作的真实写照。上海作为一个 “East Meets West ” 的国际大都市,有了像海上鹭鸶这样的艺术家把她再现在画布上,而傅先生的文章用很美的语言加以诠解,就使得我们这帮从上海出来的游子,更有些许“立体的乡愁”了。 王伟强;

她的画画得好,她的照片也拍得好,她的文字也很曼妙。更有趣的是她是一个上海女孩,旅居在荷兰、巴黎,往返于欧洲与上海之间,从事文化交流,这些外部条件都注定了她是一个有故事的人,博客也就尤其好看。 |

星光;

读鹭鸶的博整五年,她的博客《画上海、影欧洲》,是开博至今,最常读、也最爱读的。去上海前,翻看五年前自己的一篇博文《早安,上海》,看到鹭鸶曾留过一段评论:“上海的早晨,这个地方,同一个角度,看潮起潮落,我离开上海的时候,这个角度的对岸浦东还是一片空旷,只有一艘小火轮在孤独的江面上,太感慨”。那时,鹭鸶还在欧洲;两年前,她回到了家乡,延续着自己对故乡的爱……

不曾谋面,却依然能从鹭鸶的字里行间,感受到艺术家内心的安宁、平和与纯净,其绘画、文字、摄影,予人超脱之感。绘画中常见的蓝调、形意卓然的欧洲影像,个人尤其喜爱。也因此,专程而来,未约亦来,在或不在,皆欢喜。不出所料,我们错过了。海上绘,只短暂停留,眼到之处,每个细节都温馨传递着精致与优雅,这就是一个艺术家的魅力所在吧。

读鹭鸶的博整五年,她的博客《画上海、影欧洲》,是开博至今,最常读、也最爱读的。去上海前,翻看五年前自己的一篇博文《早安,上海》,看到鹭鸶曾留过一段评论:“上海的早晨,这个地方,同一个角度,看潮起潮落,我离开上海的时候,这个角度的对岸浦东还是一片空旷,只有一艘小火轮在孤独的江面上,太感慨”。那时,鹭鸶还在欧洲;两年前,她回到了家乡,延续着自己对故乡的爱……

不曾谋面,却依然能从鹭鸶的字里行间,感受到艺术家内心的安宁、平和与纯净,其绘画、文字、摄影,予人超脱之感。绘画中常见的蓝调、形意卓然的欧洲影像,个人尤其喜爱。也因此,专程而来,未约亦来,在或不在,皆欢喜。不出所料,我们错过了。海上绘,只短暂停留,眼到之处,每个细节都温馨传递着精致与优雅,这就是一个艺术家的魅力所在吧。

似曾相识“鹭”归来

她,一袭黑色大衣,一顶黑色礼帽,一头乌黑浓密的波浪发,素雅的让你屏息!

她,优品紫红的裤子,湖蓝色的开襟毛衣,美丽大方的脸庞,浓烈的让你窒息!

这就是我在北京“老弄堂”见到的一位在网络中相识的美女画家——“海上鹭鸶”。

“鹭鸶”又称白鹭,在中国古代也称“丝禽”,是一种非常美丽的水鸟。它喜欢栖息在湖泊、沼泽地和潮湿的森林里,天生丽质,浑身洁白,身材修长。丝状的长羽毛,随风起舞时,非常好看。

她的那份大气,那份成熟,那份稳健,让我觉得亲切,亲切的像一位故人。我凝视她,她端详我,细细品位中我们竟产生了同样的错觉——似曾相识!她,将我的梦溶为一体,成为我理想的化身!

曾几何时,那也是我的梦,画家梦。也曾描摹弄彩,也曾提笔挥墨,如今却早已如此遥远,遥远的恍如隔世……

曾几何时,那也是我的梦,留学梦。也曾向往美丽的英伦,也曾渴望去漂泊流浪,如今却早已被我遗失,遗失的毫无踪影……

曾几何时,那也是我的梦,江南梦。也曾幻想拥有江南女子的柔情,也曾幻想天赐上海女子的才情,如今却早已埋葬于现实,现实的让我痛恨自己……

虽未早相逢,却已久相识。这个女子早已在我的梦里出现过千百次,这个女子早已在我的心底深藏了千百年。“日日思君不见君,共饮一江水。”是巧合吗?不是。我情愿用缘分来解释这一切。

鹭鸶的画,浓烈中透着淡雅,张狂中含着稳健,大气中裹着小资,激荡中沁着理性。

鹭鸶的画,将西方的油画技巧与中国水墨的白描完美的结合,她用油画的浓烈色彩演绎出国画的水墨风情;她用色彩描绘线条,在无形中暗含有形,看似悲怜的影子,却有着傲人的筋骨。

只有懂她的人,才能懂她的画。

我不知道自己是否懂她,但从她的画中,我看到了她过去十年的淡漠,和现在生活的丰富;我看到了她曾有的挣扎、落寞,和此刻拥有的悸动、淡定;我看到了她怀念家乡却无法放弃漂泊的矛盾;我看到了她贪恋尘世美好的饥渴与心底超脱俗世的呐喊……

记得,唐朝刘象曾做过一首诗《鹭鸶》:

“洁白孤高生不同,顶丝清软冷摇风。窥鱼翘立荷香里,慕侣低翻柳影中。

几日下巢辞紫阁,多时凝目向晴空。摩霄志在潜修羽,会接鸾凰别苇丛。”

鹭鸶的画,就是鹭鸶的人生,鹭鸶的命!只要她的生命继续,她就不会停下画笔,不甘停止流动……

她是为画而生的精灵,

她是思想与灵魂的圣徒,

她是驰骋于法兰西帝国的飒爽勇士,

她是漫步于江南河堤的纤尘女子,

她就是——“海上鹭鸶”……

文/scorpio丹

她,一袭黑色大衣,一顶黑色礼帽,一头乌黑浓密的波浪发,素雅的让你屏息!

她,优品紫红的裤子,湖蓝色的开襟毛衣,美丽大方的脸庞,浓烈的让你窒息!

这就是我在北京“老弄堂”见到的一位在网络中相识的美女画家——“海上鹭鸶”。

“鹭鸶”又称白鹭,在中国古代也称“丝禽”,是一种非常美丽的水鸟。它喜欢栖息在湖泊、沼泽地和潮湿的森林里,天生丽质,浑身洁白,身材修长。丝状的长羽毛,随风起舞时,非常好看。

她的那份大气,那份成熟,那份稳健,让我觉得亲切,亲切的像一位故人。我凝视她,她端详我,细细品位中我们竟产生了同样的错觉——似曾相识!她,将我的梦溶为一体,成为我理想的化身!

曾几何时,那也是我的梦,画家梦。也曾描摹弄彩,也曾提笔挥墨,如今却早已如此遥远,遥远的恍如隔世……

曾几何时,那也是我的梦,留学梦。也曾向往美丽的英伦,也曾渴望去漂泊流浪,如今却早已被我遗失,遗失的毫无踪影……

曾几何时,那也是我的梦,江南梦。也曾幻想拥有江南女子的柔情,也曾幻想天赐上海女子的才情,如今却早已埋葬于现实,现实的让我痛恨自己……

虽未早相逢,却已久相识。这个女子早已在我的梦里出现过千百次,这个女子早已在我的心底深藏了千百年。“日日思君不见君,共饮一江水。”是巧合吗?不是。我情愿用缘分来解释这一切。

鹭鸶的画,浓烈中透着淡雅,张狂中含着稳健,大气中裹着小资,激荡中沁着理性。

鹭鸶的画,将西方的油画技巧与中国水墨的白描完美的结合,她用油画的浓烈色彩演绎出国画的水墨风情;她用色彩描绘线条,在无形中暗含有形,看似悲怜的影子,却有着傲人的筋骨。

只有懂她的人,才能懂她的画。

我不知道自己是否懂她,但从她的画中,我看到了她过去十年的淡漠,和现在生活的丰富;我看到了她曾有的挣扎、落寞,和此刻拥有的悸动、淡定;我看到了她怀念家乡却无法放弃漂泊的矛盾;我看到了她贪恋尘世美好的饥渴与心底超脱俗世的呐喊……

记得,唐朝刘象曾做过一首诗《鹭鸶》:

“洁白孤高生不同,顶丝清软冷摇风。窥鱼翘立荷香里,慕侣低翻柳影中。

几日下巢辞紫阁,多时凝目向晴空。摩霄志在潜修羽,会接鸾凰别苇丛。”

鹭鸶的画,就是鹭鸶的人生,鹭鸶的命!只要她的生命继续,她就不会停下画笔,不甘停止流动……

她是为画而生的精灵,

她是思想与灵魂的圣徒,

她是驰骋于法兰西帝国的飒爽勇士,

她是漫步于江南河堤的纤尘女子,

她就是——“海上鹭鸶”……

文/scorpio丹

闻弦歌而知雅意。

亲爱的Lus,一手拿画笔,专攻十里洋场海上花;一手执相机,捕捉西欧转角优雅风情。梅雨之夜,一起来听故事。

樱花

亲爱的Lus,一手拿画笔,专攻十里洋场海上花;一手执相机,捕捉西欧转角优雅风情。梅雨之夜,一起来听故事。

樱花

鹭鸶从小浸染在艺术气氛里,饱受美学熏陶,足迹亚欧后,又驻留艺术重都。

《风信子与巴黎》

作者 蓝调莎

去年十一月,在花店里看到一排像洋葱头一样的球形种子,有郁金香也有风信子,看了一阵喜欢,郁金香,早春时已买红黄成品欣赏过了,于是就买了几棵风信子。

回家种下后,想起《穿风信子蓝的少女》那幅画,在那幅传说由十七世纪荷兰画家维梅尔画的画面上,穿风信子蓝的少女体态清雅美好,她静静地望着窗外,那双著名的眼神热切渴望,仿佛在她前往路上,什么都有可能拥握。

这时,居住在巴黎的鹭鸶告诉我:十年前,她从新加坡去那里后,第一次种下的花就是风信子。鹭鸶,一个始终走在自己路上的艺术家,她从上海画廊出发,沿莫奈足迹,在巴黎与潘玉良画魂相遇,而后走遍欧洲各具特色城市,她以中西艺术为血液,如痴如醉地拍下一幅幅构思诡异角度独特的欧洲影像,画下一幅幅色彩标签浓郁意韵无限的油画,宛如一个从《穿风信子蓝的少女》里走出来的女子。

想起游巴黎时光,与诸多神往物与新见识近距离,开足眼界。曾在卢浮宫底层,看见不锈钢与透明玻璃扶手合成的螺旋扶梯,被其造型与材质深深吸引。由此想起,在上海新天地一个知名画家的画廊里,看见质感类似的不锈钢长方花樽,不知是否从此获得的灵感?而后,以一颗无比敬畏之心,排在长龙队伍里,登上路易时代辉煌皇宫的宽大楼梯台阶,走进油画馆,随即被密密匝匝劈头盖脸而来的十三至十八世纪壁画穹形顶画震住。

另一天,从玻璃金字塔前,穿过外墙上蓝绿黄白巨大圆管显著的蓬皮杜艺术中心,及广场上那些街头画家和行为艺术家,走过设计精巧的巴黎市政厅,经过转角咖啡厅,径直走入巴黎圣母院。从雨果书里出来后,向往它已良久,我用2欧元买了一柱烛光,虔诚地放在烛台上,想起雨果和他同时代的另一个与其惺惺相惜并以存在主义思想影响世人至深的萨特。

又一天,与同行在乐法耶买好护肤品后,坐游船在塞纳河 上荡漾,朝拜着两岸目不暇接耳熟能详的建筑。最喜欢塞纳河上的桥,各造型不同的桥墩与雕塑,与两岸建筑一样,足见巴黎师承意大利的设计国力。游船完毕,坐在红蘑菇伞下的露天咖啡座上,把视线从在塞纳河河畔晒太阳的人群身上转到巴黎街头,一副迷离好奇样,自己也感到如巴尔扎克笔下的外省外国人。

夜晚,在巴黎街头上晃,期待一辆伍迪艾伦《午夜巴黎》中的老爷车朝自己驶来,而后显现午夜神话,那样,我也可与流连忘返的海明威、菲茨杰拉德、毕加索、达利、高更、德加、福克纳、s.艾略特一一相遇。巴黎,是世上艺术与生活交融最混为一体的城市,巴黎的每寸土地,饱含大师足迹,为此,我好想如我朋友鹭鸶一样,留在人文艺术沉淀深厚的巴黎。

当细细长长的白色雏菊在白色长方花盆里展露笑脸,当红黄蓝三色堇张开诱人蓝眼睛,当肥硕薄荷浓醇的像绿色花朵,这时,风信子花也开了。在每颗菠萝形花柱上,前后开有50多朵小花,每朵骨朵上有六根细细花瓣,远看如蓝星,走近时,奇异浓香扑鼻。

风信子开花后,使我对种植充满信心,我们每人的每一天,其实也都在耕种,不论种植物还是立心愿,只要过程用心,必有收获。耕种使人有盼头,心愿使人日子饱满,耕种着,享受着,无论成绩显著或细微,天底下,还有什么能比此更令人喜悦呢?!

《东方航空》杂志2012年1月号

作者 蓝调莎

去年十一月,在花店里看到一排像洋葱头一样的球形种子,有郁金香也有风信子,看了一阵喜欢,郁金香,早春时已买红黄成品欣赏过了,于是就买了几棵风信子。

回家种下后,想起《穿风信子蓝的少女》那幅画,在那幅传说由十七世纪荷兰画家维梅尔画的画面上,穿风信子蓝的少女体态清雅美好,她静静地望着窗外,那双著名的眼神热切渴望,仿佛在她前往路上,什么都有可能拥握。

这时,居住在巴黎的鹭鸶告诉我:十年前,她从新加坡去那里后,第一次种下的花就是风信子。鹭鸶,一个始终走在自己路上的艺术家,她从上海画廊出发,沿莫奈足迹,在巴黎与潘玉良画魂相遇,而后走遍欧洲各具特色城市,她以中西艺术为血液,如痴如醉地拍下一幅幅构思诡异角度独特的欧洲影像,画下一幅幅色彩标签浓郁意韵无限的油画,宛如一个从《穿风信子蓝的少女》里走出来的女子。

想起游巴黎时光,与诸多神往物与新见识近距离,开足眼界。曾在卢浮宫底层,看见不锈钢与透明玻璃扶手合成的螺旋扶梯,被其造型与材质深深吸引。由此想起,在上海新天地一个知名画家的画廊里,看见质感类似的不锈钢长方花樽,不知是否从此获得的灵感?而后,以一颗无比敬畏之心,排在长龙队伍里,登上路易时代辉煌皇宫的宽大楼梯台阶,走进油画馆,随即被密密匝匝劈头盖脸而来的十三至十八世纪壁画穹形顶画震住。

另一天,从玻璃金字塔前,穿过外墙上蓝绿黄白巨大圆管显著的蓬皮杜艺术中心,及广场上那些街头画家和行为艺术家,走过设计精巧的巴黎市政厅,经过转角咖啡厅,径直走入巴黎圣母院。从雨果书里出来后,向往它已良久,我用2欧元买了一柱烛光,虔诚地放在烛台上,想起雨果和他同时代的另一个与其惺惺相惜并以存在主义思想影响世人至深的萨特。

又一天,与同行在乐法耶买好护肤品后,坐游船在塞纳河 上荡漾,朝拜着两岸目不暇接耳熟能详的建筑。最喜欢塞纳河上的桥,各造型不同的桥墩与雕塑,与两岸建筑一样,足见巴黎师承意大利的设计国力。游船完毕,坐在红蘑菇伞下的露天咖啡座上,把视线从在塞纳河河畔晒太阳的人群身上转到巴黎街头,一副迷离好奇样,自己也感到如巴尔扎克笔下的外省外国人。

夜晚,在巴黎街头上晃,期待一辆伍迪艾伦《午夜巴黎》中的老爷车朝自己驶来,而后显现午夜神话,那样,我也可与流连忘返的海明威、菲茨杰拉德、毕加索、达利、高更、德加、福克纳、s.艾略特一一相遇。巴黎,是世上艺术与生活交融最混为一体的城市,巴黎的每寸土地,饱含大师足迹,为此,我好想如我朋友鹭鸶一样,留在人文艺术沉淀深厚的巴黎。

当细细长长的白色雏菊在白色长方花盆里展露笑脸,当红黄蓝三色堇张开诱人蓝眼睛,当肥硕薄荷浓醇的像绿色花朵,这时,风信子花也开了。在每颗菠萝形花柱上,前后开有50多朵小花,每朵骨朵上有六根细细花瓣,远看如蓝星,走近时,奇异浓香扑鼻。

风信子开花后,使我对种植充满信心,我们每人的每一天,其实也都在耕种,不论种植物还是立心愿,只要过程用心,必有收获。耕种使人有盼头,心愿使人日子饱满,耕种着,享受着,无论成绩显著或细微,天底下,还有什么能比此更令人喜悦呢?!

《东方航空》杂志2012年1月号