|

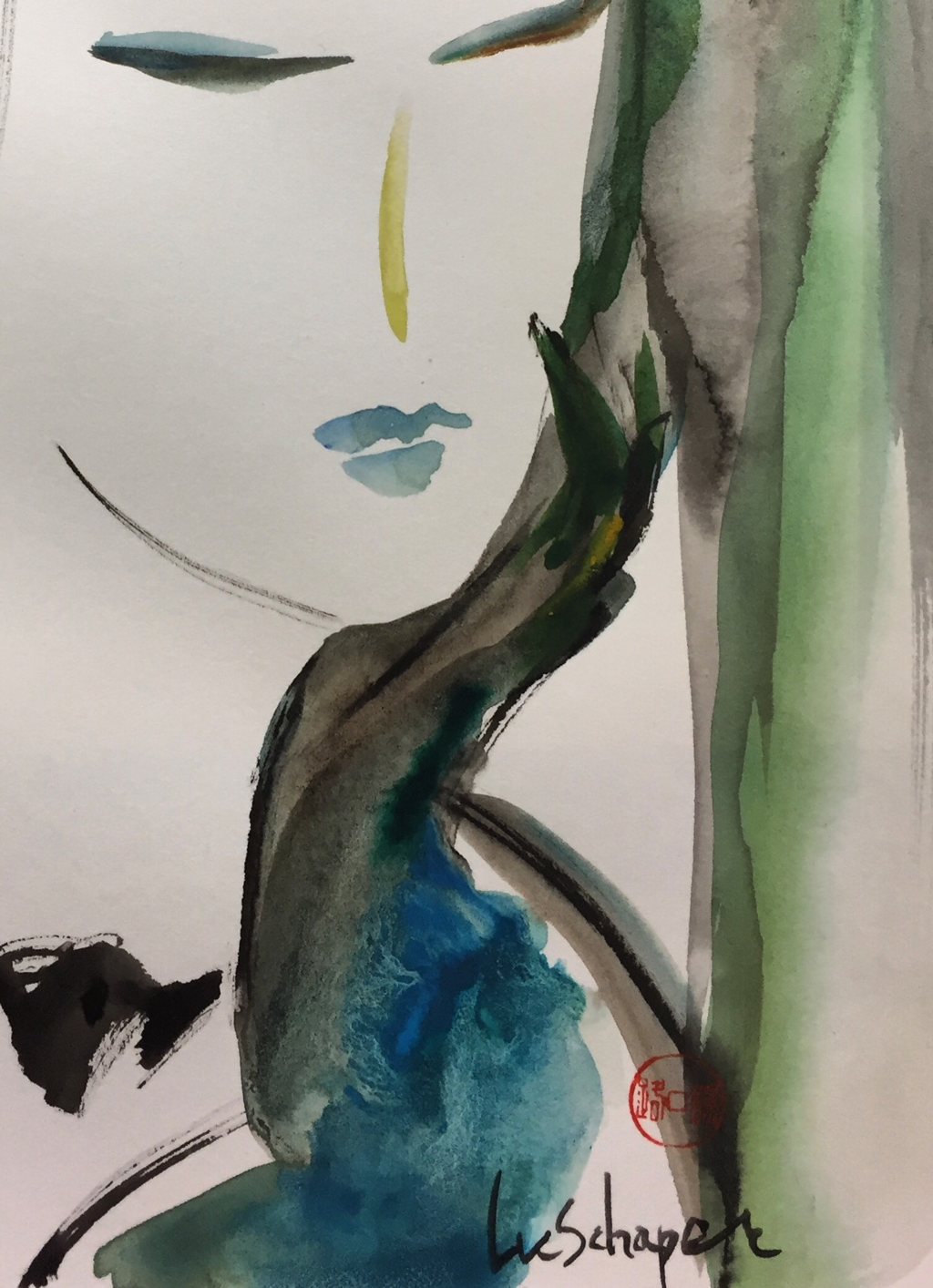

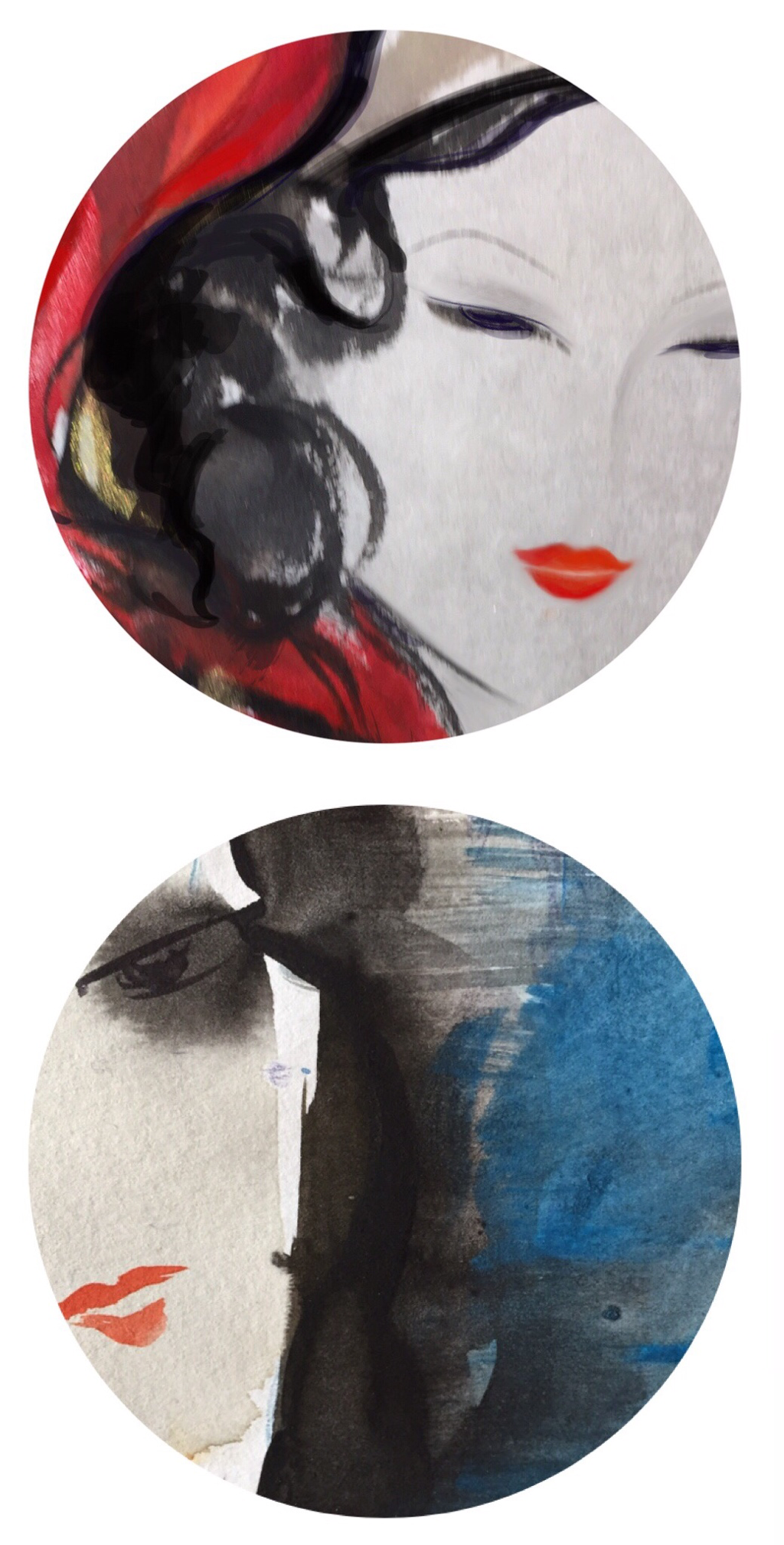

小时候跟随著名的水彩画家夫妇应邀去宁波讲学,记得是在十六铺上的船,三天的水彩讲座,夏夜的大礼堂坐满了年轻的学子,走廊里也站满了人,每一双眼睛都是渴望,灯光昏暗,蚊虫飞舞。我木木地站在一旁,除了广播体操还是第一次见到这么多成年人在台下,连续示范三个晚上。老师要回上海了,学生依依不舍,还有那么多技法没有吃透……隐隐感觉自己还是幸运的,因为老师每周都来我家里亲自示范教学,大学老师从五角场风尘仆仆赶来,风衣贝雷帽,小板凳,教我这个小学生,会不会太委屈? 可他总是乐呵呵的,哼着古典曲。 他可真会教,家里一直有许多优秀的画家来,但优秀的画家不一定是优秀教师,素描基础就是那样打下的。

去雪窦山写生,师母蛤蟆镜,真丝连衫裙娉婷,宽边太阳帽,瀑布潺潺、夏日浓荫,可以入工笔。在她身旁,我一头乱发,一脸糊掉的憨笑,好似炭笔的起稿,奉化溪口,脆饼好香 ,旅馆好像围城 ,难忘的八十年代,唯一的宁波记忆。 |